Quarta giornata: Nydrí-Porto Katsíki-Fiskárdo-Fríkes

Nonostante il vino della Tracia fosse un viatico poderoso per finire dritta dritta tra le braccia di Morfeo, non dormo granché la notte. A tenermi desta è il sospetto, che s’insinua di nuovo, che i pirati si rivelino fedifraghi e il timore che lo Scuotiterra non se ne stia buonino.

Sicché mi presento sulla banchina non proprio riposata. Mi accorgo subito con disappunto che dietro al tavolinetto non compare nessuno dei maneggini del giorno prima, bensì campeggia un ex-bell’uomo, in divisa da capitano della marina.

Panico.

Appena gli sono davanti e gli sbandiero il fogliettino della caparra, mettendo in chiaro che desidero smontare dal battello ad Itaca, costui m’esibisce un bel sorriso, mi strizza l’occhio, pronuncia con fare complice il mio nome – l’avevo dovuto dare al pirata, assieme al numero del mio cellulare – e, dopo che ho finito di pagarlo, mi si presenta come capitan Pános e mi fa gentilmente accomodare a bordo.

Mi guardo intorno e mi rendo conto di che tipo di fauna si è riempito il battello. Si tratta per la metà di Anglosassoni e di Tedeschi tutt’altro che giovani e per l’altra metà di Croati.

E qui il mio pensiero corre ai versi di Kaváfis, là dove sostiene che i Lestrigoni esistono solo nella nostra psykhé, che li erge poi davanti a noi. Eh no, caro Kaváfis, tutti costoro, come gran parte dei vacanzieri di oggidì, sono dei Lestrigoni in carne ed ossa. Vabbè non saranno antropofagi, come quelli omerici (Od. X, 105-125), ma per il resto sono degli indefessi divoratori, infatti, durante tutto il viaggio, non fanno altro che ingollare roba truculenta o che hanno portato con loro, o di cui si riforniscono nel bar sulla prua del battello… bar da cui proviene un inequivocabile odore di spiedini arrostiti.

A me, guardandoli, la fame passa subito.

Tuttavia poco dopo, vedendo il porto di Nydrí allontanarsi, mi dico che non mi importa più nulla di quanto la traversata durerà, né che la debba condividere con pseudoumani che non mi garbano perché oramai niente e nessuno mi potrà sottrarre Itaca!

Identifico due soli passeggeri greci: una coppia di ragazzi molto giovani che si fa notare perché lui tiene al guinzaglio un cane di razza, che scoprirò poi essere un bulldog americano particolarmente simpatico. I due si siedono vicino a me. Sono tatuati e la ragazza, con un caschetto all’henné rosso fuoco, ha pure vari piercing, ciononostante – confesso, faccio fatica a sopportare la pelle istoriata o sforazzata – si rivelano molto cortesi e comunicativi. Ovviamente, converso solo con loro e scopro che sono di Atene, per la precisione del Pireo.

Chiedo il nome del cane che, data l’aria giocherellona, capisco essere ancora cucciolo. Anzi una cucciola, perché si chiama Luna. Cerco nel dizionarietto come si dica “cane” in neogreco, non fidandomi del mio classico kíon, e scopro che si dice skíllos e, visto che Luna è ancora piccola, è meglio usi il diminutivo: skilláki, precisa il ragazzo.

Al che, mi si accende una lampadina – dapprima ancor debole, poi via via più luminosa – per averci avuto a che fare con questo vocabolo. E pure di recente.

Estraggo l’Odissea dallo zainetto e controllo: accidenti! Ecco dove l’avevo letta questa benedetta parola: nel terribile passaggio di Ulisse tra Scilla e Cariddi!

Ebbene, Scilla, che in greco antico suona skílle, ha voce di cucciola di cane: skýlax, appunto. Insomma, Scilla dapprima si presenta come innocua e sembra uggiolare, ma si rivela tosto come un terribile mostro marino che, coi suoi molti tentacoli, ghermisce alcuni poveri compagni di Ulisse, i quali verranno poi divorati da lei con le sue sei teste orridamente dentate (Od. XII, 85-97; 245-259).

Tutto il mio maneggio con l’Odissea non sfugge ai due ragazzi che, vedendo il testo a fronte, mi chiedono se capisco il greco antico. Alla mia conferma, mi tributano grande ammirazione: avranno pure un’aria un po’ da coatti, ma per i poemi omerici nutrono egualmente grande rispetto. E questo va loro riconosciuto.

Mi vien da domandarmi quanti fiorentini – ma si può fare un discorso analogo per quasi tutti gli abitanti di città italiane ricche di storia e di glorie letterarie – vedendo uno straniero che si va leggendo Dante in giro per Firenze, lo tratterebbero meglio in virtù di questo… lasciamo perdere…

A questo punto, rivelo ai due dove sono diretta e perché.

Nel frattempo stiamo sempre costeggiando l’isola di Lefkáda, che si presenta in alcuni punti parecchio scoscesa.

Avete ragione, sarò fissata, ma a me viene in mente quel passo dell’Odissea in cui Telemaco rifiuta un gran regalo che Menelao vuol fargli. Menelao vuol donargli tre cavalli e bel un carro e Telemaco così spiega il suo “No grazie!”:

Ad Itaca non troverai né larghe piste né prato,

pasce le capre, ed è più amabile che se pascesse cavalli.

Nessuna delle isole che giacciono in mare

è adatta ai carri o ricca di prati: Itaca meno di tutte (Od. IV, 605-609).

Telemaco sta parlando delle Ionie, le uniche isole che conosce, e sto ora accorgendomi che non ha affatto torto.

Dopo un po’ doppiamo il capo più a sud di Lefkáda, e sono ammirata dal colore del mare.

Ma non ho ancora visto nulla! Stiamo, infatti, risalendo la costa a sud ovest e stiamo puntando su una delle spiagge più famose dell’isola: Porto Katsíki. Scatto un sacco di foto per tentare di carpire almeno una sfumatura dello spettacolo dell’acqua. Ma essendo provvista di un telefonino piuttosto rozzo, i risultati sono mediocri. Elimino poi tutte le foto tranne questa che, credetemi, rende quel sorprendente turchese chiaro in maniera molto moscia:

Vedo che il battello farà scalo proprio nella candida spiaggia (molto sassosa) di Porto Katsíki, che è in un’insenatura spettacolare, che purtroppo non ho fotografato.

Lo sapevo già che avremmo fatto delle soste prima di Itaca e mi rassegno.

A questo punto, devo fare i conti con un imprevisto: la passerella del battello vien posata sulla riva sassosa e il mare è piuttosto mosso. Ovviamente i gitanti, che fremono all’idea di farsi un bagno indimenticabile in un’acqua simile, son tutti seminudi e provvisti di infradito; tutti tranne me, che calzo scarpe da trekking leggero e indosso dei jeans piuttosto aderenti, che tento invano di rimboccare. Faccio la scemenza di non togliermi le scarpe, anche perché non so come sistemarle avendo una mano occupata a reggere la borsa coi medicinali (che non mi fido di lasciare a bordo, perché temo finisca al sole) e l’altra la devo porgere al marinaio che aiuta i passeggeri a scendere a terra. In più calcolo male l’alternarsi delle onde, faccio un balzo, non più felino – ahimè! – come nei miei verd’anni, e finisco a mollo fino al ginocchio.

Mi sento un rudere maldestro.

Mando, però, un pensiero-sberleffo a tutti gli amici che, dubbiosi che potessi viaggiare per più di dieci giorni con così poco bagaglio e sapendo della ponderosa Odissea, avevano insistito che mi servissi di un trolley… sai che disastro sarebbe stato?!

Mi sistemo all’ombra, prodotta dalla parete di roccia a picco per almeno un centinaio di metri, con le scarpe, i calzini e la parte inferiore dei jeans al sole. La sosta di un’ora basta ad asciugarmi… o quasi…

Ogni tanto guardo i Lestrigoni che esibiscono senza pudore i loro lardi, starnazzando nel mare di smalto… ah Itaca, Itaca! Cosa non si fa per raggiungerti!

Rientro a bordo, questa volta scalza, e con un mare momentaneamente più calmo e le scarpe ficcate a forza nello zainetto.

E si riparte. Il cielo comincia a cospargersi di nuvole e spira un vento sempre più gelido. Benedico i miei jeans e la mia giacca a vento, mentre i Lestrigoni, ancora belli bagnati perché sono rimasti in mare fino all’ultimo, battono i denti. Ciò non impedisce a costoro di abbuffarsi ancora una volta di spiedini.

Si sono fatte le due passate e puntiamo su Fiskárdo, a nord di Cefalonia.

L’approdo è molto più agevole perché avviene sulla banchina dell’accogliente porto. Anche qui, come a Lefkáda, si respira un’aria veneto-lagunare, dati i vivaci colori delle case.

Scelgo un ristorantino defilato dove vengo servita con grande gentilezza da una singolare coppia di amabili signore piuttosto mature: una è greca (ma parla un po’ d’italiano) e la sua amica è una Giapponese, ancorché con la chioma ossigenata. Non avendo voluto partecipare alle orge alimentari dei Lestrigoni, ho un certo languorino e mi concedo un piccolo gíros-píta davvero squisito

Mi reimbarco trepidante: ho studiato troppo bene la mappa delle isole Ionie per non sapere che Fiskárdo è ormai vicinissimo ad Itaca. Resta da scoprire dove sbarcherò.

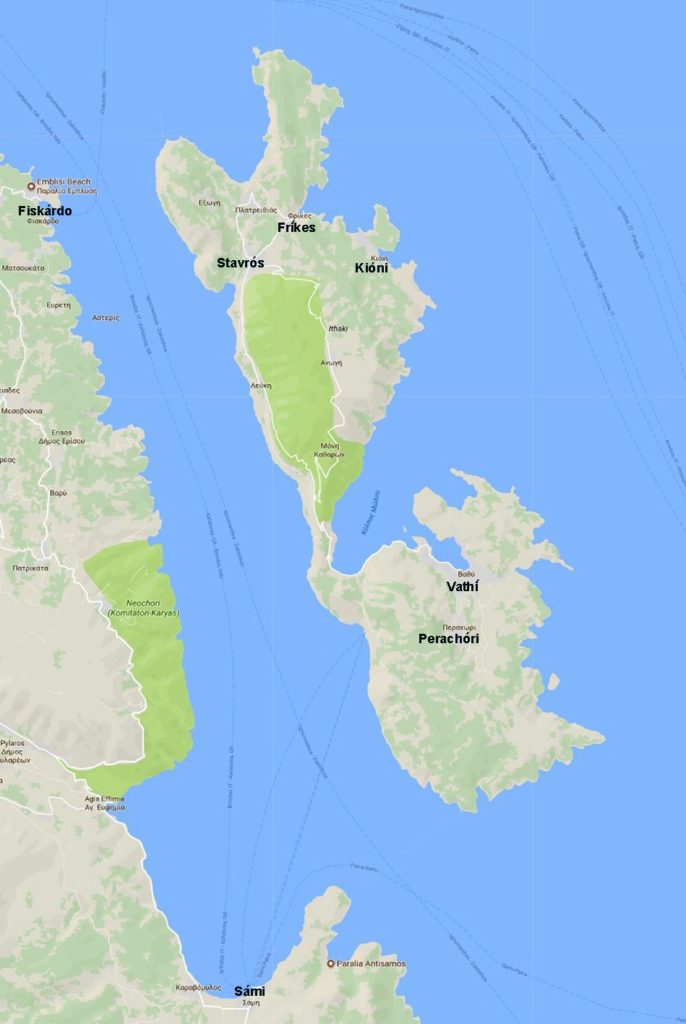

Ecco, vi fornisco una cartina perché vi facciate un’idea della strana conformazione dell’isola di Ulisse.

Ad Itaca mi sarebbe piaciuto sbarcare direttamente a Vathí che è il capoluogo dell’isola ed è la località da cui avrei potuto rintracciare almeno un paio di percorsi “odisseici”, di cui vi dirò.

Chiedo alla coppia di domandare ad un marinaio, che sta conversando con loro, quale sarà esattamente il prossimo approdo. Mi si spiega che attraccheremo per una mezz’ora a Fríkes, dunque, deduco, a nord di Itaca, circa ad una ventina di kilometri dalla “capitale”.

E chiedo pure che mi venga segnalato quando siamo in vista dell’isola da me tanto sospirata. Finalmente me la indicano e il cuore mi balza in petto; per un po’ ne costeggiamo la parte più disabitata.

Anche qui le coste scoscese sono di prammatica:

Doppiamo un capo a nord ovest…

e le pendici si fanno un po’ più dolci:

Intuisco che quel monte che ha come cappello una nuvola dovrebbe essere il famoso Nerito, tanto magnificato da Ulisse (Od. IX, 21-22).

Mi congedo dai “ragazzi del Pireo” (indimenticabile canzone di Melina Merkouri) e saluto capitan Pános, che mi assicura che mi verrà a recuperare quando il battello ripasserà di qua tra qualche giorno. Inutile chiedergli esattamene quando: forse lunedì, forse martedì. Mi telefonerà Dimítris.

Sono piuttosto stremata quando metto piede a terra – sei ore e passa di navigazione, soste comprese: in Italia avevo sottovalutato le distanze delle varie isole Ionie tra loro – ma sono davvero esultante: dopo quattro giorni di difficoltà e d’incertezza finalmente sono arrivata!!!

I Lestrigoni si riversano tutti sul primo bar che trovano e io li lascio finalmente alle mie spalle.

Mi accorgo che Fríkes è davvero un paesino molto piccolo.

Passo in rassegna i locali – si contano su una mano – che si affacciano sul porticciolo e mi accorgo che un paio sono chiusi e i pochi aperti quasi deserti. Di hotel non vedo traccia. Si sono fatte, intanto, le quattro passate del pomeriggio. Chiedo ad alcuni giovanotti, presumibilmente i camerieri di un bar, che vedo seduti all’aperto, dove siano gli alberghi.

Ce ne sono solo due, m’informano, l’hotel Aristotelis e l’hotel Nostos: basta che mi allontani dal porto lungo una strada che mi indicano.

Cammino per duecento metri e mi appare il primo.

Dovete sapere che, tra i filosofi che mi garbano di più, Aristotele non è certo il primo della lista, anzi! Tuttavia sono stanca e non vedo l’ora di depositare i bagagli e riposarmi. Lo stabile non sarebbe nemmeno male. Salgo una serie di scalette senza incontrare anima viva poi sento provenire rumori di trapani e di flessibili. Basta così! Anche se trovassi da alloggiare gratis, scarterei subito un hotel in fase restauro. D’accordo, è normale che le ristrutturazioni vengan fatte fuori stagione, ma io amo maniacalmente la tranquillità.

Torno subito in strada, la risalgo un altro po’. Mi appare una villa bellissima in lontananza. Non può che essere quello l’hotel Nostos!

Adesso bisogna che mi spieghi: nóstos in greco antico vuol dire “ritorno” ed è per antonomasia il ritorno agognato da Ulisse alla natia Itaca. Ad esempio, lo desidera fortemente quando è prigioniero nell’isola di Calipso, che di sicuro lo annoiava mortalmente (Od. V, 153). Ma c’è anche un ritorno che i suoi compagni rimproverano ad Ulisse d’aver dimenticato, quando, dopo un anno intero passato presso Circe, irretito dalla dolce e allegra compagnia della maga, sembra non pensare più alla terra dei suoi padri (Od. X, 472-474).

E decido che, mi costi pure una fortuna, fosse solo per il suo nome, è proprio questo l’hotel che vado cercando!

Entro e scopro che sono l’unica cliente dell’albergo. Mi viene assegnata una stanza bellissima, arredata con calcolata, minimalista, semplicità: insomma, con un gusto unico.

Mi affaccio sul balcone ed ecco cosa vedo:

Caro Foscolo, altro che “petrosa Itaca”! Itaca è verdissima! D’accordo, tu lo dici perché hai letto spesso nell’Odissea “Itaca irta di sassi” (cfr. ad es. Od. X, 417) e perché, di contro, la tua Zacinto è definita “selvosa” (Od. IX, 24), ma ti assicuro, e vi assicuro, che ad Itaca regna un rigoglio di vegetazione che stupisce.

Anche le rocce a perpendicolo sono orlate di alberi, talora cipressi filiformi, che crescono impavidi e fitti.

Un unico suono rompe ritmicamente il silenzio: un belare inequivocabile. Sì, sono proprio loro: le capre di cui ci parla Telemaco! Capre invisibili ma sonore: mi commuovo.

Scendo verso la piscina che vedo dal terrazzino e, nonostante io non sia freddolosa quando si tratta di fare una nuotata, ci intingo un piede e la sento davvero troppo gelida per farci un bagno. Mi accontento di prendere il sole su di una sdraio e mi riparo sotto un ombrellone esponendo ai raggi solo le gambe.

Ormai è quasi sera – calcolo – perciò non posso scottarmi e poi, solo stando così distesa, neutralizzo il vento non certo caldo.

Caro Kaváfis, non ti preoccupare: Itaca non mi sta deludendo affatto perché, contrariamente a quello che tu ipotizzi, ha tantissimo da offrirmi: sono dentro alla sua atmosfera omerica fino al collo ed è giusto questo il tesoro che vado cercando!

Ascolto le capre e mi sento felice come non mai.

Purtroppo, ad un certo punto, mi devo alzare e rivestire altrimenti mi piglio una polmonite.

Chiacchiero un po’ coi padroni dell’albergo e sfoggio la parola “capra” in neogreco: ghída. L’anziano proprietario, compiaciuto, mi dice orgogliosamente che quelle che sento belare sono tutte sue, ne ha una trentina. Chissà che buon tirí (formaggio) ci ricava! Commento io, ingenua. No, niente da fare: lui è ghiotto di carne caprina e si pappa sistematicamente il suo gregge.

Ma perché la poesia si deve sempre scontrare con la truculenta prosa della vita?

Ripiego, allora, su argomenti più terra terra: chiedo ai proprietari se esiste un bus che collega Fríkes a Vathí. Ce n’è uno solo al giorno, ma parte alle sei della mattina! Prestino, accidenti, specie dopo la giornatina che ho appena passato!

Mi presentano il giovane figlio che è nientemeno che il vicesindaco di Vathí, un ragazzone alto alto con cui mi riprometto di chiacchierare in seguito.

Mi faccio il primo ouzo a Itaca e guardo il mare davanti a me. Continuo a ripetermi: “Ce l’ho fatta! Ce l’ho fatta!” e m’importa poco che lo Scuotiterra ne stia preparando una delle sue e che il cielo si faccia sempre più fosco. Lo spettacolo che vedo m’incanta lo stesso: che pace!

Scelgo un ristorantino d’istinto e ci azzecco perché i titolari, giovani e molto professionali oltre che gentilissimi, mi portano piatti di verdura cucinati con maestria, uno più buono dell’altro. Mi complimento col cuoco, che è appunto uno dei due ristoratori; si chiama Vassíli e, con la sua solenne imponenza, vi giuro, ha un’aria da romanzo russo degna del suo nome.

Per festeggiare, bevo bene, fin troppo bene e, per di più ci si mette di mezzo Eléni, la ragazza, che non è la più bella delle donne, come colei di cui porta il nome, perché ha i denti un pochino spettinati, ma, in compenso, ha un portamento felino molto elegante. Costei mi omaggia d’uno squisito liquore di erbe, per digerire, e mi offre un bicchierino dietro l’altro.

Mi forzo a tornare in hotel relativamente presto solo perché ho il pensiero che mi dovrò svegliare all’alba.

Nella hall trovo ancora alzato il giovane vicesindaco intento a guardare avidamente un notiziario politico. Lui preferisce colloquiare con me direttamente grazie al suo tablet, dove consulta con efficienza un traduttore istantaneo. Comincio a rispondere alle sue moltissime e dettagliate domande sulla politica italiana: vuole sapere un sacco di cose di questo o quel partito, di questo o quel leader, di cui conosce benissimo i nomi.

Appuro nel frattempo che lui sta con Tsipras: meno male!

Per fortuna, sono molto informata in materia e le mie risposte e i miei commenti sembrano soddisfarlo. Dico “per fortuna” perché, mentre colloquiamo, un piano si sta facendo strada nel mio cervello. Non ho nemmeno finito di pensarci che lui mi precede proponendomi proprio quello che speravo: senza che mi svegli all’alba, può benissimo accompagnarmi lui a Vathí, in macchina, la mattina dopo, a patto che non ci voglia andare prima delle nove e mezza-dieci. Ma quando mai? Accetto con entusiasmo.

Vado a letto doppiamente soddisfatta: anche il problema trasporti, questione parecchio spinosa ad Itaca, è sistemato!

Questa volta dormo come un sasso.

Quinta giornata: Fríkes-Vathí

La strada per Vathí è fatta solo per le macchine e non per i pedoni, per i quali non è previsto nessuno spazio. In compenso è molto panoramica, specie quando si arriva ad un punto in cui la parte nord dell’isola (dove sta Fríkes) è congiunta a quella più a sud (dove sta Vathí) da una stretta e lunga lingua di terra. Per capirci, è come se si trattasse di due isole congiunte assieme da un istmo. Thálassa ke thálassa! (mare e mare, da tutte e due le parti!), esclama il ragazzo; non fa che ripetere oréos (bello): è sinceramente entusiasta della sua Itaca.

Sfido chiunque, anche uno che non abbia nessun delirio omerico come la sottoscritta, a dargli torto!

Durante il percorso, chiedo al vicesindaco che mi dia un consiglio su dove alloggiare. Lui mi dice che non è un problema e comincia già a darci di cellulare. Meglio di così?

Ma, siccome stava andandomi tutto troppo bene, lo phthónos theôn, ossia l’invidia degli dei, come dicevano i Greci antichi, ci mette malignamente lo zampino. Vedo che il ragazzo fa una telefonata dopo l’altra e poi mi dice desolato che, dall’indomani e per tutto il fine settimana, Vathí sarà sede di un sympósio ton ghiatrón… accidenti, un convegno di medici! Insomma, ogni posto letto della cittadina è già prenotato. Idem per i dintorni.

Il vicesindaco mi deposita sul porto e mi propone di farmi viva in Municipio, dopo un’ora e passa: nel frattempo lui avrebbe continuato a cercare.

Vathí, già lo sapevo, non ha nessuna bellezza architettonica, perché è stata completamente rasa al suolo da un devastante terremoto negli anni cinquanta.

Inoltre, dopo la calma di Fríkes, mi sembra un po’ caotica. Di splendido ha la posizione, all’interno di un profondo fiordo, ma ve lo racconto dopo.

Sono preoccupata per l’imprevisto perché, se nemmeno il solerte vicesindaco riesce a trovare dove farmi dormire, sono proprio fritta.

Posso sempre tornare a Fríkes, ma da lì, con quelle distanze e praticamente senza mezzi pubblici, mettermi sulle tracce di Ulisse diventa quasi impossibile.

Dopo un’ora passata in un caffè, entro in Comune, dove il vicesindaco mi comunica che mi ha trovato una stanza con bagno, in una casa ma solo per un paio di notti e non per quattro, come speravo io.

Non ho alternative.

Ringrazio egualmente di cuore il vicesindaco che si è dato molto da fare.

Mi recupera in macchina una signora che fa da baby-sitter ad un pestifero bimbo di due anni perennemente urlante. Dato il putiferio e la velocità con cui lei parla, capisco poco di quello che dice, tranne la ferale notizia che la notte sicura è una sola e per quella seguente, forse… insomma, si vedrà.

Forse, forse… comincio a detestare questo maledetto avverbio.

O, invece, ho sbagliato tutto io, con i miei tempi stretti, da cui Kaváfis mi metteva in guardia?

Sarebbe bello, invece, che mi potessi spaparanzare all’hotel Nostos attendendo tranquillamente che i medici avessero finito il loro stramaledetto congresso e poi mi occupassi con calma di quello che mi suggerisce l’Odissea. Ma io non sono affatto in questa condizione, purtroppo.

La stanza è decorosa, in una casa che è in una buona posizione panoramica. Scendo verso il mare per pranzare e raggiungo l’altro versante dell’insenatura e trovo un accogliente bar, la cui proprietaria è, se possibile, ancora più gentile del solito. Anche una semplice insalata greca e un semplice tzatzíki raggiungono vette di bontà e di raffinatezza che ancora non conoscevo.

Dopo pranzo vorrei tanto concedermi un bel pisolo – saltare il riposino per due giorni di seguito mi riduce ad uno straccio – ma vedo che il tempo sta decisamente peggiorando. Consulto la signora che mi conferma che entro sera verrà come minimo un gran temporale, se non peggio. Ho solo cinque ore massimo per la mia escursione. A proposito, dove voglio andare? S’informa la titolare del bar. Le comunico il mio progetto di cercare la fonte Arethousa, ossia il luogo dove aveva le sue stalle il porcaro Eumeo, il più fido tra i servitori di Ulisse.

Immediatamente, la signora convoca una serie di vecchietti che si trovano all’interno del locale e si costituisce un pool di pensionati che si preoccupa attivamente per la mia sorte.

Eccoli qua:

(Li ho potuti fotografare solo il giorno dopo e solo da lontano e di nascosto perché mi secca fotografare le persone: mi sembra irriguardoso nei loro confronti).

Sorge tra i vecchietti un’animata discussione: ho intenzione di andarci senza una guida? Rispondo che sì, ho pure saputo di una certa olandese, che vive da una vita ad Itaca e che organizza ogni tanto percorsi omerici di trekking, ma non mi va di fare quest’esperienza intruppata. Io l’Odissea – la mostro anche a loro, che mi fanno capire di venerarla – la voglio rivivere moní, insomma, “da sola” e a modo mio.

Una voce si leva imperiosa in mezzo a questo frenetico parlottio:

Cuidado con las culebras! In esto mes tienen los pequenos, por lo tanto son muy perigrosas!

Il fatto che, in pieno idioma neogreco, si facciano improvvisamente strada fonemi neolatini, nella fattispecie ispanici, lì per lì mi spiazza e mi stupisce alquanto. Beh, si tratta di un arzillo anziano che ha lavorato e vissuto in Spagna per un periodo, come mi spiega l’interessato. Dal canto mio, lo spagnolo lo parlo, e gli rispondo che non ho mai avuto paura, né delle bisce, né dei serpenti, nemmeno a maggio, mese in cui so che si riproducono.

Pero hai víboras in esto camino!, insiste.

Nel frattempo, l’ispanofono va traducendo agli avidi astanti, che non si vogliono perdere una parola, quello che ci stiamo dicendo.

Sì, ci sono delle vipere nel sentiero, mi ammoniscono in coro e io mi metterò in pericolo.

No tienes un palo? Sería mejor!

Chiaro che mi piacerebbe tanto avere un bastone, ma non me lo son potuto portare dall’Italia, spiego.

La proprietaria del bar sparisce e torna subito dopo con un ennesimo anziano che, parla persino un poco d’italiano e che mi offre un bastone, bellissimo. Lui dice di essere molto affezionato a quel bastone, tuttavia si fida di me ed è disposto a prestarmelo fino all’indomani.

Eccolo qua:

Lodo la forma del bastone – un mio carissimo amico mi dirà, in seguito, che anche i monaci di monte Athos hanno bastoni simili! – e lui mi spiega che lo ha portato da Creta, dove viene usato dagli autoctoni per rubare le capre, arpionandole per le corna. I Cretesi, si sa, aggiunge lui, sono tutti ladri.

E qui mi scappa da ridere: nell’antichità si diceva che i Cretesi fossero tutti bugiardi. Ad esempio, anche Ulisse, quando vuole mantenere il suo incognito ad Itaca, si spaccia per Cretese e racconta una serie di balle (Od. XIII, 256; XIV, 199; XIX, 172).

Poveri Cretesi! Destinati ad una pessima reputazione nei millenni!

Una volta che il problema bastone è archiviato, i vecchietti riattaccano con le vipere. Cerco di tranquillizzarli, spiegando che so perfettamente come comportarmi: non metterò piede nell’erba alta e batterò in continuazione sui sassi e, così, le farò fuggire. Sono più rassicurati, ma non del tutto, al che estraggo l’asso che ho nella manica. Ho una nonna – e scopro che gli Ionici la chiamano anche loro “nonna” – che è originaria degli appennini e spiego loro, anche grazie ai due interpreti, che montagne siano e dove si trovino – perciò so bene, per via genetica, come affrontare i rettili.

L’argomento della stirpe è decisivo, ma i vecchietti insorgono subito dopo protestando che il tempo si sta facendo brutto e che rischio di essere sorpresa da un temporale. Pretendono, allora, che io riveli alla padrona del locale il mio numero di cellulare e che lei mi dia il suo: se non mi vedono tornare in quel bar entro le sei di sera, chiameranno i soccorsi, lo stesso mi impegno a far io: se cado, mi storco un piede o se mi morde una vipera, devo avvertire subito.

Finalmente parto. Prima di raggiungere il bivio che mi porterà alla fonte Arethousa, cammino almeno per un’ora e mezzo su strade secondarie, asfaltate e poi sterrate, che si lasciano alle spalle la periferia di Vathí. Ogni tanto vedo la segnalazione “Arethousa”. Ci sto mettendo più tempo di quello che avevo previsto e rischio di arrivare troppo stanca al tratto più impegnativo e che più m’interessa.

La guida, di cui, ovviamente, ho con me solo la fotocopia di un paio di pagine, segnala pure che, ad un certo punto il sentiero si fa scosceso e che alla fonte si può arrivare solo calandosi con delle corde e che comunque è meglio non andarci da soli… e arriddai!

Farò quello che posso: dove arrivo arrivo!

All’inizio, il camminamento è addirittura ben lastricato e mi metto a fare un gran baccano col bastone, provocando continui fruscii e serpeggiamenti nell’erba di lato. Poi le cose si complicano: la pavimentazione scompare e viene sostituita da aguzze lame di roccia, naturali queste, sempre più in discesa e l’erba alta diventa difficile da evitare.

Sarebbe molto meglio che avessi delle robuste pedule e non le mie scarpe sportive, ma tutto sommato leggere. Stringo i denti e procedo, ma non sono le vipere a scoraggiarmi quanto altre bestiacce, che non avevo previsto. Dovunque devo farmi strada, lacerando col bastone ragnatele enormi che si estendono da un arbusto ad un altro. Ed enormi sono pure i ragni che le hanno tessute: non ne avevo mai visti di così grandi! Giuro, sono dei rospi travestiti da ragni! E sono una miriade.

Per la cronaca, ho la disgrazia di essere maledettamente allergica alla puntura degli insetti e affini, tanto che per colpa di una sola vespa mi è capitato di finire in pronto soccorso, in codice rosso, e dovermi beccare una flebo di cortisone.

Inoltre, da pochi mesi sono reduce da una brutta caduta in cui mi sono rotta un omero e non sarebbe bene che facessi il bis.

Mi siedo su una roccia e respiro a pieni polmoni l’atmosfera omerica. Apro l’Odissea (XVII, 195-196), esattamente dove Ulisse chiede ad Eumeo un bastone, per il tragitto di ritorno, perché – dice proprio così! – “il sentiero è scivoloso”. Accidenti se lo è! E guai se non avessi avuto di che appoggiarmi!

Decido infine di essere prudente, mi rassegno a non procedere oltre e scatto questa foto:

Purtroppo non è granché, con la luce fosca che s’addensa, ma vi dà l’idea di quanto il luogo sia solitario. Vathí non si vede più: è rimasta dietro l’ultimo capo. Il paesaggio ha comunque una sua selvaggia bellezza e m’immagino Ulisse che arranca, senza ancora un bel bastone, verso le stalle di Eumeo: colui che Atena gli aveva consigliato d’incontrare per primo, ora che è tornato ad Itaca (Od. XIII, 404-410).

Tuttavia, non mi posso permettere di indugiare oltre e mi accingo a rientrare rapidamente. Arrivo quasi di corsa alle prima case di Vathí che il cielo è già scuro scuro e avrei urgente bisogno di una bella doccia, ma, pensando a chi sta in ansia per me al bar, costeggio il golfo e così annuncio che sono sana e salva a chi mi stava attendendo.

Vengo accolta con manifestazioni di sollievo e di giubilo nonché tempestata di domande.

Rientrata nel mio alloggio, ho una brutta sorpresa: ho le cosce completamente di fuoco, con la pelle orrendamente in rilievo. Dire che ho un grosso eritema è dire poco. Che mi abbia punto un ragno? Non mi risulta. Poi realizzo che devo ringraziare quel po’ di sole preso sulle gambe mentre mi rilassavo all’hotel Nostos, ventiquattr’ore prima. Mi dovrò imbottire di cortisone sotto la lingua e calarmi per giorni degli antistaminici, che per fortuna ho con me.

Saluto i miei jeans, che sono troppo aderenti e, fino alla fine del viaggio, dovrò accontentarmi dei larghi e leggeri pantaloni di ricambio, che caldo ne tengono pochino. Sì, perché non solo sta venendo giù un acquazzone di potenza inaudita, tra fulmini e tuoni, ma spira un ventaccio gelido che ha tutta l’aria di una bora, e pure di quelle buone.

Da questo momento, la temperatura si abbassa drasticamente e non più calda rimarrà per tutto il resto del viaggio. E sì che sono ben più a sud della Puglia!

Non sentendomi precisamente in forma, decido di risolvere almeno l’incertezza dell’alloggio per la notte successiva, la seconda a Vathí.

Sicché affronto la padrona di casa, le dico che sono disposta a pagarla di più basta che mi lasci stare là e aggiungo che ha un nome bellissimo (si chiama Polímnia), che mi incanta perché così si chiama una delle Muse. D’accordo, sono un po’ ruffiana, ma il solo pensiero di cercarmi un’altra casa sotto la pioggia e divorata dell’eritema mi fa star male.

Evviva le Muse e anche Apollo! Polímnia, lusingata, cede: non vuole nessun supplemento sul prezzo, mi concede di restare lì anche l’indomani e mi presta un bell’ombrello.

Dopo un bel po’ spiove, raggiungo il mio bar preferito, mi faccio un signor ouzo, e converso a lungo in francese con uno dei pensionati, l’unico rimasto nel bar. Già nel pomeriggio avevo notato che i suoi lineamenti erano molto diversi da quelli degli altri vecchietti, infatti, costui mi rivela di essere olandese, di essersi stabilito ad Itaca, una volta che ha chiuso col suo lavoro, ossia da otto anni, e di averne abbastanza dei suoi compatrioti tutti. I Greci, sostiene, sono molto più simpatici. Hanno un solo difetto, spiega: quello di camminare pochissimo e, se possibile, nemmeno quel poco.

In effetti, avevo notato anch’io che, dai quindici agli ottant’anni, si servono tutti di grossi scooter, anche per spostamenti minimi.

E hanno pure il difetto, aggiungo io, di non usare mai il casco. Almeno nelle Ionie, altrove non posso sapere. Sarà forse per non rovinare le loro superbe capigliature? L’Olandese se la ride di gusto, facendomi capire che la mia è una pretesa assurda.

Chiedo alla padrona dove posso cenare e lei mi indica il ristorante di fianco, gestito dalla figlia di colui che mi ha prestato il bastone, questa ragazza sa qualche parola di italiano e da lei si mangia bene. L’Olandese conferma vigorosamente.

Mi accomodo all’aperto: il locale non ha tavoli all’interno, ma tutti vicini all’acqua, protetti da una pseudo-veranda di teli trasparenti. Per fortuna mi sono imbottita di due magliette, la camicia jeans e la giacca a vento (praticamente quasi tutto il vestiario di cui dispongo) e pensare che i miei amici, visto che sono fanatica del bagaglio leggero, mi avevano consigliato di portarmi il costume da bagno, un pareo e poco più… tanto sarei andata in un posto dove faceva sicuramente un gran caldo…

Anche, in questo caso, per fortuna, non li ho ascoltati.

La qualità dei cibi è semplice e insieme squisita: verdure lesse – le simpatiche e graziose ragazze che mi servono in tavola ridono di gusto quando dico loro che le patate fritte le lascio ai Tedeschi – e un piattone di calamari fritti di bontà inarrivabile. Eh sì che di calamari fritti ne ho mangiati tanti nella mia vita, dovunque sia stata, purché in riva al mare! Ma questi son davvero fuori classe.

Dovete sapere che il guaio più grosso succede ad Ulisse e compagni per la mania che loro tutti hanno di mangiare in continuazione carne e non pesce. Infatti, nell’Odissea, assistiamo a continui e colossali barbecues (cfr. ad es. Od. III, 435-463), con la scusa di sacrificare agli dei una parte delle carni, ma è proprio perché i compagni di Ulisse s’intristiscono a cibarsi di pesce che succede il disastro finale.

Per farvela corta, i compagni di Ulisse contravvengono al divieto di fare arrosto le divine vacche del Sole e periscono tutti in una tempesta scatenata dagli dei indignati e, in particolare, da Zeus (Od. XII, 320-419). Solo Ulisse, che aveva avvertito i compagni del divieto e che durante la “carneficina” stava dormendo profondamente, sopravvive ma finisce per sette anni prigioniero nell’isola di quella noiosona di Calipso.

Anche i Greci dei nostri tempi sono più carnivori che ittivori. A me, invece, che sono ghiotta di verdure cucinate in tutti i modi possibili, garba molto di più il pesce della carne e, in questo ristorantino di Vathí, posso sfogarmi.

Per quanto sia affamatissima, dopo le fatiche e le emozioni nei territori di Eumeo, non riesco a finire i piatti da quanto sono abbondanti. Bevo in maniera gagliarda, con la scusa di carburarmi contro il freddo.

Insomma, mi sento molto contenta e appagata dell’intensissima giornata che ho trascorso sulle tracce di Ulisse.

Sesta giornata: Vathí

Oggi il programma è meno impegnativo di quello di ieri, ma promette egualmente una full immersion ulissica.

Sto commettendo un arrocco riguardo alla sequenza dei fatti, così come vengono disposti nell’Odissea. Ovvero, ieri avevo come base quello che viene narrato nel libro quattordicesimo: l’ascesa di Ulisse verso le stalle del fido Eumeo. Oggi sono invece sulle tracce di quanto cantato nel tredicesimo libro, che racconta l’arrivo di Ulisse nella terra dei padri.

Il fatto è che il maltempo incombente di ieri m’aveva suggerito di affrontare senza por tempo in mezzo “l’aspro sentiero\nella terra boscosa tra le alture” (Od. XIV, 1-2), come vien definito in maniera molto calzante, e vi assicuro che è calzante perché l’ho provato e ne so qualcosa.

L’aria è fredda e frizzantina, il cielo è azzurro con qualche nuvola, insomma, non dovrebbe piovere. La mia meta è il porto di Forco, il vecchio del mare – per la cronaca, nonno di Polifemo (Od. I, 70-73) – e la location della grotta delle Ninfe.

Dovrei trovare molto meno difficoltà di ieri perché una parte del percorso segue la strada costiera verso nord, in direzione della spiaggia di Dexá.

Guardo con stupore la singolare bellezza della profondissima insenatura in cui sta incastonata Vathí: mi sembra un fiordo in piena regola, anche se, a onor del vero, mai ho messo piede in Norvegia.

Ho chiesto, allora, licenza di tentare un’inquadratura da una veranda di un’abitazione privata ma la prospettiva è lungi dal soddisfarmi, anche perché sono ancora a metà del fiordo.

Se non altro, si vede bene l’isola detta Lazareto, dove un tempo venivano tenute le navi in quarantena e che, negli anni venti dell’Ottocento, era meta delle nuotate mattutine di Lord Byron.

Il vicesindaco, ieri, m’aveva informato che là, al giorno d’oggi, o ci si va a sposare o a battezzare.

Mentre costeggio il fiordo, mi accorgo che non sono sola: noto un gruppetto di attempate signore, in tenuta da alta montagna, con buffe mises decisamente rétro, che hanno tutta l’aria di essere delle Inglesi. Quando mi fermo a scattare foto, si fermano anche loro e mi tengono d’occhio con discrezione.

In un altro momento, mi sarei molto seccata, ma memore dell’esperienza del giorno prima e, confrontando le mie scarpe leggere coi loro robusti scarponcini, non essere sola non mi dispiace: chi mi garantisce che anche oggi non debba affrontare un sentiero rischioso?

Ad un certo punto, lascio la strada asfaltata per seguire un’indicazione dove decifro la parola “Ninfe” e comincio a salire dolcemente per una comoda sterrata. Le signore mi seguono a ruota: probabilmente hanno deciso che posso far loro da guida.

Ma non ho chiarissimo nemmeno io cosa troverò.

Ad un certo punto, vengo gentilmente interpellata da una delle ladies che mi chiede, in un inglese molto british, di che nazionalità sono e se parlo, appunto english. Come sempre in questi casi, nel mio inglese microscopico e ridicolo, dico che sono spiacente, che non lo so parlare ma che posso comunicare solo in francese o in spagnolo e, per finire, che sono italiana.

Questo provoca gridolini di gioia nella signora, la leader del gruppo, come scopro presto, che mi spiega di aver studiato recentemente la mia lingua e di volermi fare un po’ di domande a cui devo aver la cortesia di rispondere parlando il più lentamente possibile. Il tutto in un italiano stentatissimo ma efficace.

M’informa che sono tutte in pensione e tutte ex-professoresse di materie scientifiche e che, perciò, quanto a cultura classica non sono messe bene. Mi chiede se so il greco perché a loro anche solo l’alfabeto pare di una difficoltà inarrivabile.

Son giunte ad Itaca da Cefalonia che è collegata con Londra grazie a voli giornalieri… accidenti! A Sami – porto di Cefalonia, di cui si parla, ad esempio, in Od. XVI, 249 – infatti, c’è un traghetto per Píso Aetós, nella parte occidentale di Itaca.

E dall’Italia avete visto quanto ci ho messo io?!

Ma ditemi che senso aveva che facessi un volo Venezia-Londra-Cefalonia? E poi la nave è di certo più omerica dell’aereo, su questo non ci piove!

L’Inglese viene al dunque: sulla sua guida ha letto che da queste parti c’è qualcosa d’importante che ha a che fare con l’Odissea, ma non ha capito bene la questione.

Le spiego che Ulisse, dopo esser stato accolto alla reggia dei Feaci, che sono un popolo di pacifici navigatori, viene deposto da costoro, ancora profondamente addormentato, nella sua terra; ebbene, noi stiamo camminando, in modo di vedere dove, secondo il poema, sbarcò la nave dei Feaci.

Svegliatosi in questo porto, Ulisse non riconosce la sua isola perché Atena ha steso su di lui un velo di nebbia. Gli si fa incontro, allora, sempre la dea Atena, che gli appare nelle sembianze di un bel pastorello, e gli rivela che è finalmente tornato ad Itaca, nonché chiede a Ulisse chi egli sia. Ulisse racconta alla dea, che continua a cambiare forma, una serie di bugie e lei lo rimprovera scherzosamente (Od. XIII, 187-302).

In seguito, la dea tocca Ulisse con una bacchetta e lo muta in un vecchio brutto e miserabile, insomma, in un mendicante (Od. XIII, 397-438). E Atena opera questa metamorfosi perché Ulisse, non venendo riconosciuto da nessuno, possa saggiare la fedeltà della moglie e dei suoi servi.

Ma prima consiglia a Ulisse di nascondere i preziosi tesori che i Feaci gli hanno donato nella grotta delle Ninfe (Od. XIII, 345-360), e noi dovremmo, spiego all’Inglese, andare giusto in quella direzione, anche se ignoro se la grotta esista ancora.

Mentre procediamo, sempre per la sterrata, vengo ulteriormente tempestata di domande; narro allora diffusamente che l’unica a riconoscere Ulisse è la sua vecchia nutrice, la schiava Euriclea, che nota una cicatrice sulla gamba del suo padrone, provocata, tanti anni prima, dalle zanne di un grosso cinghiale (Od. XIX, 439-479).

Racconto poi quello che succede nel libro ventunesimo, ossia la prova dell’arco, prova architettata da Penelope perché si tratta di un arco che solo Ulisse sa tendere. E come, a partire da quel momento, cominci la strage dei giovani pretendenti della regina.

Taglio corto su altre mille curiosità di argomento odisseico che devo lì per lì soddisfare. La leader, che poi traduce i particolari più salienti alle sue sodali, mi chiede come mai io sia così informata: ho forse fatto studi particolari? Le rispondo che, vabbè, da ragazzina ho fatto il liceo classico, che poi mi sono laureata in filosofia e che mi è sempre piaciuta in particolare quella del mondo antico.

A questo punto, mi vien voglia di spararla grossa. In sostanza, le dico che in Italia si ha familiarità fin da bambini coi poemi omerici e che tutti li conoscono a menadito, e in particolare l’Odissea… magari fosse così!

Tra parentesi, detto tra noi, tutto quello che so del mondo omerico l’ho imparato come autodidatta, perché avrei potuto benissimo laurearmi in filosofia senza mai approfondire la questione.

L’Inglese insiste che non si spiega come ciò sia possibile: ha senso che gli Italiani conoscano la cultura italiana e al massimo quella latina ma non quella greca. E io dichiaro con piglio deciso che gli Italiani derivano sì dalla civiltà romana tuttavia, prima ancora, hanno nei Greci i loro più antichi e autentici progenitori e affermo pure che gli Italiani sono ben consci di tutto ciò: altra balla colossale!

Che gli dei mi perdonino! Ma non mi par vero di far sentire un’Inglese, per un caso fortunato, maledettamente disposta a darmi credito, come un’ultima venuta della cultura e, questo, in barba all’immeritato monopolio di cui gode oggi la loro lingua!

Nel frattempo, siamo arrivate in una posizione sopraelevata e la strada bianca finisce in una costruzione di cemento abborracciata e incompiuta, che assomiglia ad un garage.

Da lì, di lato, parte uno strettissimo e ripidissimo sentiero mezzo franato che scoraggia persino le agguerrite signore così ben calzate e che non invoglia nemmeno me. Ne faccio solo qualche metro e dall’alto, con un balzo, atterro sul tetto della costruzione. Le Inglesi vedono probabilmente in ciò qualcosa d’illecito, mi salutano frettolosamente e si dileguano.

Finalmente sola, contemplo con calma lo spettacolo dell’insenatura del porto di Forco. Una specie di piccolo fiordo di lato a quello più ampio di Vathí. Giudicate voi se esagero a dire che tale visione lascia senza parole:

E ora guardate la spiaggia dove Ulisse fu deposto dai Feaci.

Le ultime due foto illustrano mirabilmente il verso 195, sempre del tredicesimo libro dell’Odissea, quando Ulisse ancora non riconosce la sua Itaca. Ebbene, tale verso mette in luce una peculiarità di quest’isola: “(Ulisse non riconosce) i porti in cui si può gettare l’ancora in modo sicuro”. Infatti, il porto di Forco – ma la stessa cosa vale per quello di Vathí, così pure per quello di Fríkes e probabilmente per tutti gli altri porti di Itaca – dà proprio l’idea di un’insenatura dove una nave può approdare molto facilmente e là restare al riparo senza alcun problema.

E sapete che vi dico? Chi se ne importa se ieri non ho potuto raggiungere l’impervia fonte Arethousa e oggi la grotta delle ninfe: quello che ho visto ieri sul quel solitario sentiero montano e oggi, sempre dall’alto, mi ripaga ad abundantiam di ogni fatica!

E te lo ripeto, caro Kaváfis: delusione? Nada de nada!

Dopo un bel po’, sazia di questo spettacolo, me ne torno verso Vathí e passo il resto della giornata oziando in vari bar, osservando il tranquillo ritmo di vita dei Greci delle Ionie. Mi ero aspettata che la crisi economica li avesse intristiti, invece no: se ne stanno per ore e ore placidamente seduti al bar, dividendosi tra loro quel poco che hanno i mezzi di ordinare e godendosi con serenità il passare delle ore.

Avrei voluto scattare molte foto, specie di vari nonni beati che vezzeggiano i loro amati nipoti, ma per paura di offenderli, non ne scatto nessuna.

Noto, tra l’altro che qui, come altrove, non c’è nessuna apartheid tra le varie generazioni: bimbi, ragazzi, adulti, anziani se ne stanno al bar bellamente mescolati tra di loro.

La sera torno nel ristorante delle gentili kopéle (fanciulle) del giorno prima – cui lascio una mancia faraonica – e là gusto cibi semplicissimi, poco turistici e molto soddisfacenti: delle splendide sardelle ai ferri, dei cavolfiori lessi, dello squisito tzatzíki. Ovviamente, bevo alla grande cercando di annegare il mio immenso dispiacere di dover lasciare l’indomani Vathí, che è stata con me così accogliente.

Settima giornata: Vathí-Stravrós-Fríkes

Avevo già programmato di lasciare Vathí nel pomeriggio, sempre a causa di quel maledetto congresso di medici, e di trasferirmi almeno un paio di giorni all’hotel Nostos, prendendo Fríkes come base per eventuali altre escursioni. A Fríkes avrei atteso che si facessero vivi i pirati, cosa che pensavo non fosse per nulla imminente. È, infatti, ancora sabato e martedì mi pare lontano… mi illudo io…

Invece, come spesso mi capita, ho fatto i miei calcoli senza tener conto dell’invidia degli dei.

Mentre sto facendo una regale prima colazione in una forno-panetteria-pasticceria di Vathí, gustando i biscotti e i dolcetti più vari e più goduriosi che abbia mai mangiato in vita mia, il cellulare squilla e sento l’invadente voce di Dimítris. Costui mi annuncia che, per la settimana successiva, il Nydri Star non navigherà e m’ingiunge, perciò, di trovarmi già quel pomeriggio a Fríkes.

Potete immaginare come questo imprevisto mi irriti! Al che, replico al pirata che avevo altri progetti. Che problema c’è? Ribatte tranquillamente il pirata, già quella notte potevo dormire dalla signora a Nydrí e poi starci fino a mercoledì, giorno in cui il suo amico, il camorrista, mi avrebbe portato a Igoumenítsa. A proposito, potevo confermare che ci sarei andata col suo amico?

Come potete immaginare, mi sale il fumo alla testa.

Cerco di mantenere la calma e chiedo al pirata un’ora per decidere, comunicandogli che, in ogni caso, se proprio non avessi trovato altra soluzione, avrei lasciato Itaca solo l’indomani. Bisogna vedere come si mette il mare, insinua il pirata, perché proprio per domenica è previsto un peggioramento.

E ti pareva che lo Scuotiterra non rompesse anche lui i miei piani e per giunta facesse comunella coi pirati!

Interrompo lo spiacevole dialogo e, sperando fino all’ultimo in una soluzione alternativa ai pirati, mi precipito dentro un’agenzia di viaggi. Già il giorno prima mi ero recata in un ufficio turistico, per chiedere una cartina dettagliata dell’isola, e mi si era ribadito per l’ennesima volta che il mese di maggio non era favorevole a nessun collegamento “normale” tra le isole.

La solita musica!

E anche oggi non mi va molto meglio. Se proprio voglio tentare la sorte, mi si dice che devo andare a Aetós Písos, per cui, tra parentesi, non ci sono mezzi di trasporto pubblico, e da lì imbarcarmi per Sámi, ammesso e non concesso che trovi subito un battello che mi ci porti, ma come poi uscire in poco tempo da Cefalonia non è dato saperlo.

Insomma un disastro!

Piuttosto demoralizzata, telefono allora alla simpatica Giorgina – per fortuna avevo conservato il cartoncino della sua agenzia – e le chiedo di organizzarmi un taxi per mercoledì da Lefkáda a Igoumenítsa. Le accenno alla morsa in cui mi stanno tenendo i pirati e la imploro di aiutarmi. Lei prende a cuore la mia situazione anche se, dichiara desolata, non può far nulla per farmi uscire da Itaca; tuttavia, per il trasporto ad Igoumenítsa non devo preoccuparmi. Le bastano un paio d’ore per risolvere la questione. E infatti, di lì a poco, la risolverà.

E almeno il camorrista è evitato! Già è qualcosa!

Telefono anche alla pensione Pirofáni, a Lefkáda, e prenoto una stanza per le notti di lunedì e di martedì.

E mi sento sempre meglio.

Il pirata mi ritelefona subito dopo e io gli annuncio freddamente che mi farò trovare al molo di Fríkes per l’indomani pomeriggio, quanto al mio soggiorno a Nydrí, mi poteva andar bene per la sera di domenica, ma dal lunedì mattina le nostre strade si sarebbero divise. Ovviamente, alle sue domande su dove abbia intenzione di andare in quei giorni mi rifiuto di rispondere.

Il pirata, molto seccato, mi consiglia – ma il tono è quello perentorio di un ordine – di stazionare sulla banchina del porticciuolo di Fríkes già dalle due e mezza del pomeriggio di domenica, visto il maltempo in arrivo.

Bene. Ho ancora un giorno e mezzo senza pirati e sono intenzionata a sfruttarlo.

Vado sulla piazza centrale di Vathí, che saluto in cuor mio con sommo rimpianto, e cerco un taxi.

Mi faccio portare a Stavrós, a diciassette kilometri più a nord, poco prima di Fríkes, ossia rifaccio in senso opposto la strada che avevo percorso col vicesindaco.

Arrivati all’istmo, anche il taxista scoppia nella solita esclamazione: oréos! oréos! E pare proprio che lo faccia non per ingraziarsi la cliente, ma mosso da sincera ammirazione per il paesaggio.

Scendo nella piazza, deserta, di questa piccola località dell’interno, che ho scelto come meta intermedia perché, secondo certi archeologi, colà si ergeva la reggia di Ulisse. Cosa tutta da dimostrare, ovviamente. Guardo, con una certa perplessità, un plastico che è proprio nel centro del paese, che è una ricostruzione fatta da un Italiano.

Che sia chiaro, sinora non è stata trovata nessuna traccia della reggia, ma la ricostruzione in miniatura è stata fatta sulla falsariga del palazzo di Cnosso. A Creta non ci sono mai stata – e ci voglio andare prima o poi – ma so che il sovrano cretese abitava su di un’altura e Stavrós si trova proprio in una posizione analoga.

E qui non vi voglio annoiare riferendovi come gli studiosi siano divisi nel collegare o meno il tipo di società descritta dall’Odissea con quella cretese-micenea.

Mi avvio verso il piccolo museo, imboccando una strada secondaria e, ancora una volta, benedico la temperatura piuttosto bassa e il mio scarso bagaglio.

Sono nella parte nord ovest dell’isola e guardo dall’alto lo stretto e lungo braccio di mare che separa Itaca da Cefalonia, che appare così vicina che par quasi di toccarla:

Questo braccio di mare mi fa venire in mente che proprio là si erano appostati i pretendenti di Penelope con l’intenzione di tendere un’imboscata a Telemaco che era di ritorno dal Peloponneso. Telemaco, infatti era andato presso la reggia di Nestore a Pilo e presso quella di Menelao a Sparta per chiedere notizie del padre. I pretendenti vogliono, insomma, far fuori Telemaco, che si è mostrato troppo intraprendente e che potrebbe osteggiare i loro progetti di indurre la regina a risposarsi con uno di loro.

Ovviamente, Telemaco ne esce illeso perché Atena lo avverte dell’agguato, che lo attenderebbe proprio “nello stretto tra Itaca e Samo rocciosa” (Od. XV, 28).

La dea sconsiglia, perciò, a Telemaco di navigare tra le isole (Od. XV, 33) e gli suggerisce di attraccare a sud, al primo promontorio di Itaca che incontrerà e, da lì, mandare tutti i suoi compagni “in città” (Od. XV, 37)… forse a Stavrós, chissà?

A Telemaco consiglia, invece, di recarsi dal fido porcaro Eumeo – dove sono stata, o quasi, anch’io l’altro ieri – perché a costui spetterà il compito di avvertire la regina che il suo figliolo è tornato sano e salvo.

Ebbene, come già vi ho detto, presso il porcaro Eumeo, nel frattempo, si era rifugiato suo padre, ossia Ulisse, ancora in incognito.

I conti mi tornano.

Rimugino tutte queste cose, dando ogni tanto una ricontrollatina all’Odissea, sempre a portata di mano, mentre cammino almeno una ventina di minuti verso il museo che è decisamente fuori dal paese.

Là mi accoglie con calore una gentile signora, che mi fa capire che di visitatori ne vede pochissimi, non solo ora perché siamo fuori dalla stagione turistica ma sempre, data la location defilata del museo.

Si tratta di una stanza piuttosto piccola con pochi oggetti in esposizione che sono, però, molto significativi. Sono stati trovati scavando non lontano di lì ed è per questo che si è pensato a Stavrós come sede probabile della reggia.

Notevole è il frammento, forse di una maschera votiva, risalente al secondo o al primo secolo a.C., in cui si decifra una dedica ad Ulisse, affinché protegga qualcuno durante un viaggio nella parte sud dell’attuale Italia. Se ne arguisce, insomma, che, grazie all’Odissea, Ulisse era ormai diventato per gli abitanti di Itaca una sorta di divinità tutelare.

Altro oggetto degno di nota è un pezzetto d’avorio con scritte in lineare A, il che ricollegherebbe Itaca all’antica civiltà cretese.

Mi trattengo un po’ con la signora che mi dissuade dal metter piede nell’unico ristorante del paese, che lei, capendo al volo che tipo di persona ha davanti, giudica troppo turistico per i miei gusti e mi consiglia di tenere duro fino a sera e di cenare direttamente a Fríkes da un paio di suoi amici, che si rivelano… Eléni e Vassíli! Felice che già io li abbia incontrati e apprezzati, mi raccomanda di salutarglieli tanto.

Torno così nel centro di Stavrós, mi accontento di una birra e di un po’ di olive in un baretto e poi m’incammino verso Fríkes, da cui mi separano solo due o tre kilometri in dolce discesa.

Faccio ritorno all’hotel che è il ritorno per antonomasia: all’hotel Nostos, appunto.

Scopro che non sono più l’unica cliente, ma che tutte le altre stanze sono occupate dai soliti medici invasivi, che per fortuna sono ancora al loro congresso a Vathí e ci resteranno fino a notte. E devo alla premura del vicesindaco che, nonostante il pienone, mi sia stata riservata una bella camera.

Un vero peccato che mi possa fermare all’hotel Nostos solo per una notte!

Ne approfitto per concedermi un bagno solitario nella piscina dell’hotel, nonostante l’acqua sia gelida e il mio eritema alle cosce si sia tutt’altro che placato.

Uscita dall’acqua, dove ho nuotato a lungo sempre circondata dal belare delle capre e dall’incombere della rigogliosissima vegetazione tra le irte rocce, non mi espongo nemmeno un minuto al sole. Ed è molto meglio che faccia così!

Mi riposo con un sonno profondo come quello di Ulisse quando viene deposto ad Itaca dai Feaci e, rigenerata, mi concedo l’aperitivo di rito, spiando il mare che non promette nulla di buono per l’indomani.

Per smettere di angosciarmi pensando all’incerto futuro, mi piazzo nel già noto ristorantino, gestito dalla coppia di quei simpatici ragazzi.

Per la prima ed unica volta mi vien proprio voglia di un po’ di carne, nella fattispecie di maiale ai ferri, me ne vengono servite due grandi fette, adagiate su di un letto di appetitosissima e tenerissima insalata. Un piatto che avrebbe saziato tranquillamente un paio di persone. Bevo senza risparmio, cadendo preda consenziente della complicità di Eléni.

Converso amabilmente con una coppia di mezza età di Pátras, che sa discretamente l’italiano. Lui è medico e ha fatto l’università a Padova, ossia nella mia stessa città.

Ma non è di quello che mi interessa parlare. Loro conoscono bene Itaca, cui sono arrivati con un traghetto sconosciuto, posto in una località – di cui faccio l’errore di non prendere nota – sita, credo, nell’estremo sud dell’Epiro e che, in ogni caso, è irraggiungibile, mi assicurano, da Igoumenítsa con mezzi pubblici. I due, che dispongono di una vettura personale e che trovano strano – né sono gli unici – che io non sappia guidare nemmeno uno scooter, alloggiano sui monti, a sud ovest di Vathí, a Perachóra.

Mi descrivono a lungo questo paese, e mi mettono una gran voglia di visitarlo, voglia che avevo già, anche perché, durante la dominazione veneziana, là vicino si trovava l’allora capitale dell’isola.

Perakóra, ricorrendo al greco antico, vuol dire “spazio” (kóra) delimitato “intorno” (perì), ossia una città cinta di mura, mentre in neogreco chóra significa “paese”.

Insomma penso: Perachóra a noi due! Parachóra devo espugnarti!

Chissà perché ho il sospetto che abbia più senso situare a Perachóra l’antica residenza del sovrano di Itaca piuttosto che a Stavrós.

Beh, vaglierò meglio la mia ipotesi la prossima volta che tornerò ad Itháki. Perché, anche se per il momento sto passando la mia ultima sera nell’isola di Ulisse, mi riprometto che non sarà certo l’ultima in assoluto.

Eh no, che non sarà l’ultima!

Vi spiego: è come se mi sentissi spronata a fare il cammino di Ulisse all’incontrario: a lui l’indovino Tiresia, consultato nel regno dei morti (Od. XI, 121-137; XXIII, 267-272), ha rivelato che il suo ritorno ad Itaca è solo provvisorio e che le sue avventure continueranno altrove, tanto che morirà “lontano dal mare” (Od. XI, 135, XXIII, 282). Mentre io sento che ad Itaca, prima di morire – speriamo un bel po’ prima – devo assolutamente tornare.