Comunicazione tenuta il 7 marzo 2014 presso la Libreria Pangea

via San Martino e Solferino, 106 – Padova

Buongiorno! Quello che stiamo tentando oggi è un esperimento.

Facciamo subito una rapidissima inchiesta: alzino la mano quelli che non hanno mai studiato filosofia a scuola. Nemmeno uno! Eh no! Accidenti! Ma a me sarebbe piaciuto parlare anche ai non-filosofi…

Perché siamo qui? Perché ho fatto apposta a scegliere una libreria e non una sede universitaria? Beh, perché ne ho abbastanza delle sedi istituzionali, specie di quelle di Padova.

Chiariamo subito: non c’è nessun libro da promuovere ma, quando succede, qualcuno di solito presenta l’autore. Invece abbiamo deciso di darci un taglio con questo rituale ormai stantio e così mi presento da sola e via!

Mi chiamo Maria Tasinato ed ero ricercatore di filosofia all’Università di Padova e ora sono in pensione; come si dice splendidamente in spagnolo, Estoy jubilada. Eh sì! Tale stato mi va a pennello e, mollata l’università, son felice come una Pasqua!

Detto questo, vi domanderete perché ho scelto proprio questa libreria. Perché quello che sentirete ha a che fare con il viaggio e qui si vendono mappe e guide utilissime per viaggiare. Certo, potrete trovare anche romanzi e saggi: basta chiedere e Giandomenico ha tutto o ve lo procurerà in un battibaleno.

La scommessa era parlare proprio qui di un filosofo che non solo è itinerante ma che è anche il più estremo, il più radicale tra i filosofi antichi ma anche tra tutti quelli mai esistiti.

Il suo nome è Diogene di Sinope.

Siate voi filosofi o non-filosofi, oggi c’è una parità assoluta tra di voi ossia tra chi si occupa di filosofia e quelli che ne sono piuttosto a digiuno: perché a scuola questo filosofo non lo si studia mai. Nemmeno all’università lo si studia. Anche se va detto che, da qualche anno, le cose sono un po’ cambiate. Questo perché sono usciti in italiano gli ultimi corsi di Michel Foucault al Collège de France e, siccome l’ultima parte dell’ultimo corso era dedicata ai Cinici, parlare dei Cinici rischia di diventare maledettamente di moda.

Tra parentesi, porta malissimo parlare dei Cinici perché, tre mesi dopo aver finito quel corso, nel giugno 1984, Foucault morì. E giuro fa un certo effetto sentir dire a Foucault, nell’ultimissima frase della sua ultima lezione, che: “è troppo tardi”, che non ha più tempo a disposizione, mentre s’intuisce il suo grande rammarico per non poter approfondire la filosofia cinica.

Ma, siccome il pericolo fa parte del mio mestiere, quello di filosofa, eccomi qui a sfidare la sorte.

Sul tavolino vicino a me – dopo vi invito a venire a sfogliarli – potete vedere i testi cui mi sono ispirata. Il primo è Il coraggio della verità (Feltrinelli), che raccoglie l’ultimo ciclo di lezioni di Foucault, di cui vi ho appena detto. È un testo veramente bello, e lo dico anche se spesso non son d’accordo per niente. Ma leggetelo, mi raccomando!

Poi qui c’è un altro libro: l’ha scritto un grosso filosofo tedesco contemporaneo; è nato nel ’47 e attualmente è ancora vivo e vegeto e spopola in Germania e dintorni. Si chiama Peter Sloterdijk e il titolo del libro è: Critica della ragion cinica, uscito nel 1983. Questo saggio era stato tradotto in italiano nel 1992, in una versione tagliata dallo stesso autore – ciò non impedisce che, anche così, sia un bel malloppo – ma da anni era introvabile; ora è stato riedito (Raffaello Cortina). Purtroppo è un saggio prolisso e dispersivo da morire e che spesso non parla affatto di Diogene ma di tutt’altro – tipo della repubblica di Weimar, cioè del clima culturale che c’era in Germania, clima che preparò l’insorgere del nazismo. Però, credetemi, val la pena di stringere i denti e leggere questo libro, perché, a mio modesto avviso, Sloterdijk è quello che ha che capito più di tutti, anche più di Foucault – che non fece in tempo a leggere la Critica della ragion cinica – Diogene e il cinismo tutto.

Dal canto mio, per farmi un’idea in presa diretta sui Cinici antichi, avevo innanzitutto lavorato su vari testi greci originali, che parlavano di questi filosofi e in particolare di Diogene di Sinope. Le versioni italiane in circolo dei detti e delle imprese di Diogene non mi soddisfacevano per nulla, fatta eccezione di quella contenuta in Filosofia del cane di Andrea Libero Carbone (:duepunti), che ho tenuto presente e a cui sono grata, sicché i brani, che esamineremo tra poco, son quasi sempre ritradotti dalla sottoscritta. Con non poca fatica, devo dire, perché non è facile mantenerne il più possibile intatto il messaggio e insieme il brio di Diogene.

Vi dicevo, c’è una renaissance di interesse per i Cinici ma, più che altro, s’inscrive in una renaissance di Michel Foucault, il che però non s’accompagna ad una vera e propria conoscenza della filosofia cinica. Per cui ci son fior di professori che tengono corsi su corsi sull’ultimo Foucault e magari sanno tutto su un sacco di articoli recenti in proposito usciti in Europa e negli Stati Uniti però, tra questo e fare i conti con i testi antichi, beh, ce ne va!

Ma prima di entrare nel cuore dell’argomento di oggi, urge una precisazione terminologica.

Il problema mi era sorto quando, mesi fa, avevo cominciato ad annunciare che forse avrei tenuto una comunicazione sui Cinici e subito m’ero accorta che c’era chi storceva il naso e fioccavano commenti, tipo: “Ma perché? Come se non ce ne fossero abbastanza di cinici in giro!”. Avevo un bel dire che erano i “filosofi cinici” quelli che m’interessavano: non chiarivo mica un granché! Questo perché in italiano siamo un po’ fregati dato che abbiamo una sola possibilità a disposizione: diciamo “cinismo” e buonanotte! Invece in tedesco i vocaboli in questione sono due e pure con una grafia diversa. Esiste il termine Zynismus, ma esiste anche la parola Kynismus. Ebbene, il Zynismus, quello con la Z, si riferisce al cinismo nel senso banale del termine, mentre il Kynismus, quello con la K, si riferisce esclusivamente al cinismo antico. Secondo Sloterdijk, il cinismo più banale, che lui chiama “cinismo diffuso”, non deriva da quello antico, anzi ne rappresenta un travisamento e un degrado. E Sloterdijk traccia un magistrale ritratto di chi è affetto dal cinismo diffuso. Propongo di chiamarlo direttamente: ‘cinismo da bar’.

Tra parentesi, studio spesso nei bar e mi son fatta una discreta cultura sul cinismo diffuso, che colà si respira a pieni polmoni… oddio!… a me spesso fa mancare l’aria…

Il cinico, non quello antico, insomma, è una figura di massa, ma una massa particolare perché è formata da tanti individualisti cronici e incalliti. Questo cinico, allora, è un asociale, ma non un asociale punto e stop, no è un “asociale integrato”. È uno che bada bene a non fare la figura del fesso – sto usando varie espressioni di Sloterdijk – sempre pronto a dire: “Guarda che a me non me la conti mica giusta! Perché so io bene come gira il mondo”. Sicché, “se tanto mi dà tanto…”… e avanti di questo passo. Il cinico è straconvinto che nulla potrà mai cambiare, e diventa un esecutore subalterno dello status quo. Il cinico è, pertanto, in preda ad un’amarezza cupa, ad un “sordo malumore”.

Sempre secondo Sloterdijk, non è detto che esista solo un’amarezza di massa, ma può esserci anche “un’amarezza chic”, radical-chic, diremmo noi. Potremmo aggiungere, sempre mettendo a frutto l’analisi di Sloterdijk, che i cinici – nel senso di neocinici – hanno la convinzione di essere maledettamente intelligenti, per cui sono critici al cubo su tutto, però ciò non li esime certo dal fare tutto quello che fanno tutti. Ossia non li esime dallo sposarsi, fare figli e fare carriera. Per non parlare dell’etica sessuale! Eh sì! I cinici sono dediti all’infedeltà coniugale, ma guai a toccare la famiglia! Sicché il loro è un chiamarsi fuori ma contemporaneamente uno stare dentro. Il cinico è un cittadino del bunker, destinato a diventare un pensionato astioso. E sui pensionati chi frequenta i bar, come faccio io, finisce che la sa fin troppo lunga…

Invece il cinico antico non ha niente a che vedere con tale squallido e tristo figuro.

Ora guardate questa cartina provvista di uno specchietto di date, perché non volevo dare per scontata nessuna coordinata spazio-temporale. Cominciamo con quelle spaziali.

Cosa rappresenta questa cartina? L’impero di Alessandro! Va detto che anch’io, che pure ho fatto il classico, prima di allestire per voi questa cartina, avevo la mia bella dose di ignoranza. Ma non solo io! Avevo provato a domandare ad un mio amico, un grecista molto in gamba, da dove provenisse esattamente Diogene di Sinope e questo mi aveva risposto tenendosi sulle generali: “Dal Ponto” e fin qua ci arrivavo anch’io, cioè sapevo che veniva dalle coste dell’attuale Mar Nero. Siccome mi sembrava una provenienza un po’ vaga, avevo insistito col grecista e gli avevo chiesto da che punto del Ponto esattamente venisse Diogene e il mio amico m’aveva risposto che pensava dalle parti di Odessa, ossia non lontano dalla famigerata Crimea, per intenderci. Invece no! Guardate qua dove sta Sinope: siamo nella zona nord dell’attuale Turchia asiatica. E non vicino al Bosforo, tra l’altro.

Sinope fin dal VII secolo avanti Cristo risulta essere una colonia di Mileto. Ed ecco Mileto, che sta in quella parte della Turchia asiatica che si affaccia sul mare Egeo. Tanto per la cronaca, Mileto, che era piena di colonie, aveva dato i natali agli stessi albori della filosofia: a Talete, a Anassimene e Anassimandro: la cosiddetta scuola ionica!

Una volta che abbiamo scoperto dove si trova Sinope, che cosa colpisce? Vi assicuro che tutti i filosofi in epoca classica non provenivano da così lontano rispetto al Mediterraneo, certo potevano venire dalla Macedonia (Aristotele), ovviamente da Atene (Socrate e Platone), ma anche dalla Sicilia (Empedocle e Gorgia), dall’attuale Campania (Parmenide e Zenone), da isole varie, dalle coste dell’attuale Turchia asiatica ma solo Diogene proviene da un posto così fuori mano, così eccentrico. Diogene però arriva presto ad Atene, ma questa è un’altra storia.

Sempre in questa immagine, là in basso, potete vedere un po’ di coordinate temporali: la morte di Socrate (399 a.C.), gli anni in cui vissero Platone (428-348 a.C.) e Aristotele (384-322 a.C.). Questo per mostrarvi che Diogene (412-323 a.C.) aveva circa 16 anni meno di Platone e che Aristotele viene ancora dopo. Ecco anche gli anni che racchiudono la breve vita di Alessandro Magno (356-323 a.C).

Riassumendo, Socrate muore a settant’anni, Platone poco dopo gli ottanta, Aristotele a sessantadue, Diogene muore nel 323 d.C., ossia lo stesso anno in cui morì Alessandro, solo che Alessandro aveva trentatré anni e Diogene, invece, più di novanta: il più longevo di tutti!

Per ultimo viene Diogene Laerzio che è il biografo di tutti i filosofi antichi fino ad Epicuro (341-277 a.C.) compreso. Di Diogene Laerzio non sappiamo praticamente nulla e pare che sia vissuto tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. La sezione su Diogene di Sinope è circa di una ventina di pagine e, vi assicuro, analizzarla è un’impresa a dir poco improba perché ci si trova davanti ad un collage molto disordinato di frasi e di aneddoti spesso slegatississimi tra di loro. Tuttavia questa fonte è fondamentale per cercare di capire qualcosa di Diogene di Sinope. Perciò i brani che analizzeremo, son tratti tutti da là: dal libro sesto delle Vite dei filosofi (DL, VI).

Sempre considerando le coordinate cronologiche, vediamo anche come Diogene – da adesso non aggiungerò più “di Sinope” e, se si tratterà dell’altro Diogene, cioè Laerzio, lo specificherò – si situi in una sorta di momento zero della filosofia. Infatti viene prima non solo di Aristotele ma anche di quelli che poi fonderanno le due grandi filosofie ellenistiche, ossia l’epicureismo e lo stoicismo (tra parentesi, il primo stoico, Zenone di Cizio – 355-263 a.C. – ha avuto un maestro cinico) e sembra situarsi sulla scia della filosofia post-socratica e post-platonica, anche se poi non è così, perché Diogene è un caso totalmente a parte.

Inoltre, non è facile rintracciare la filosofia di Diogene perché di lui non ci rimane nulla di scritto. Anche se Diogene non sarebbe tra quelli che non hanno scritto nulla, tipo Cristo, che conosciamo attraverso i Vangeli, oppure Pitagora oppure lo stesso Socrate, di cui abbiamo il ritratto, probabilmente tendenzioso, di Platone che ne fa il personaggio chiave dei suoi dialoghi, dietro cui trincerarsi e mascherarsi.

Abbiamo, invece, elenchi delle opere di Diogene, tra cui vediamo titoli di tragedie e di opere politiche, c’è persino una Repubblica. Insomma, Diogene ha scritto ma di lui non c’è restata manco una riga. Questo significa che, in un’epoca più tarda, è stata operata una censura.

Beh, lo sapete della grecità ci è arrivato pochissimo, una punta d’iceberg e, guarda caso, le opere più eccentriche hanno fatto una brutta fine. E Diogene è eccentrico all’ennesima potenza e, come vedremo, non solo geograficamente.

Insomma, per tentare di ricostruire la fisionomia di Diogene, dobbiamo accontentarci di questo tourbillon di aneddoti, diventati subito leggendari, legati alla sua vita, aneddoti che ci narrano le sue imprese e soprattutto danno risalto alle sue battute.

Qui tra i presenti c’è il professor Giangiorgio Pasqualotto il quale, sapendo che da tempo mi sto occupando dei Cinici, mi ha esortato con grande insistenza a scriverci sopra un bel saggio e così finisce che litighiamo. Sì, perché non ha senso: il cinismo lo si vive! non lo si scrive!

Per il momento, propongo di giocarci vari aneddoti della vita di Diogene. E, fra tutti gli aneddoti della sua vita, forse il più leggendario e il più famoso di tutti è quello che narra l’incontro tra lui e Alessandro.

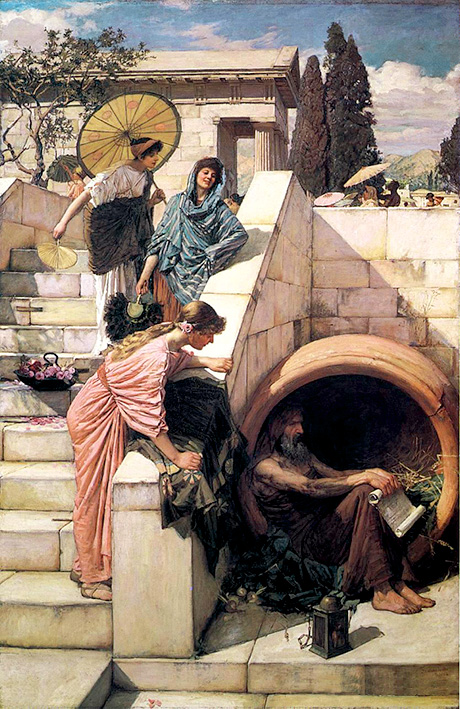

Ecco una serie di immagini che ho scelto per cominciare a farci un’idea di questo incontro. Ho preferito, tranne in un caso, pittori non molto noti perché, secondo me, illustrano meglio certi dettagli che non sono secondari.

Qui abbiamo un quadro del 1818 di Gaetano Gandolfi, pittore bolognese.

Osserviamo Alessandro, sontuosamente equipaggiato, in piedi mentre Diogene è seduto seminudo e fa l’atto di respingere il sovrano.

Vediamo un’altra immagine che è di un dimenticato pittore maremmano: un certo Paride Pascucci.

L’opera è del 1891 ed è molto interessante perché ci fa vedere un paesaggio desolato, assolato e polveroso; sullo sfondo vediamo il mare. Infatti, come scopriremo tra poco, l’incontro avviene nei sobborghi di Corinto.

Ma andiamo direttamente al primo gruppo di piccoli brani che vorrei che leggessimo assieme:

Mentre se ne stava al sole, gli si avvicinò Alessandro in persona e gli disse: “Chiedimi qualsiasi cosa e l’avrai!”. Diogene gli rispose: “Spostati, che mi fai ombra” (DL, VI, 38). Dicono che Alessandro dichiarasse che, se non fosse nato Alessandro, sarebbe voluto nascere Diogene (DL, VI, 32).

Quest’ultima frase attribuita da Diogene Laerzio ad Alessandro è presa da Plutarco (Vita di Alessandro, cap. XIV), ma Diogene Laerzio, che pure spesso cita le sue fonti, questa volta, non ce lo dice.

Torniamo all’incontro tra i due: uno è il mendicante e l’altro è il re, il re par excellence; avete visto quanto sia esteso il regno di Alessandro, che si spinge fino all’India settentrionale. Questa immensa impresa di conquista si situa negli ultimi dieci anni della vita di Alessandro.

Però, al momento dell’incontro, Alessandro (che greco non era, bensì macedone) si era limitato a sottomettere tutta la Grecia. Insomma non è ancora il conquistatore dell’Asia e di parte del Nord-Africa, ma ha già una discreta carriera alle spalle.

Dunque, Alessandro passa per Corinto ed è lui a voler incontrare Diogene, che si trovava là. Tra poco vi dico – abbiate pazienza – in che circostanze Diogene aveva lasciato Sinope.

Ma prima di continuare, date una rapida occhiata alla locandina (clicca su NEWS) con cui ho lanciato un altro incontro – spetterà a noi farlo diventare leggendario – quello di noi tutti qui ed ora. Beh, in quel foglietto, che avete tutti in mano, vien posta, tra l’altro, una domanda piuttosto provocatoria, che ovviamente si riferisce a Diogene ed Alessandro: “Chi dei due è il vero re?”.

Ho posto questa domanda perché sul faccia a faccia Diogene-Alessandro è stato composto, tra il primo e il secondo secolo d. C, uno scritto che s’intitola appunto: Perì basileías, cioè Sulla regalità. Ne è autore Dione di Prusa, soprannoninato “Crisostomo”, cioè “Boccadoro”, per la sua grande eloquenza.

Chi è costui? È un retore abbastanza famoso, ciò non toglie che Perì basileías sia un testo pallosissimo – come del resto lo sono pure tanti altri scritti suoi, che mi son dovuta sciroppare – ma m’è toccato analizzarlo con cura, perché è proprio su questo testo che si basano molte tesi di Michel Foucault.

Il problema di fondo è il seguente: chi dei due è rispetto all’altro in una posizione di superiorità? Verrebbe da pensare ad Alessandro, che vive circonfuso di lusso e di gloria e che s’accinge a conquistare tutto il mondo allora conosciuto, mentre l’altro, il filosofo, se ne sta miseramente in una botte, mezzo nudo.

Tra l’altro, Alessandro, secondo quello che dice Plutarco, è piuttosto indispettito con il Nostro, perché a Corinto tutti gli altri, filosofi e politici, si precipitano ad omaggiarlo, mentre Diogene non ci pensa proprio, sicché gli tocca andare lui da Diogene: gli tocca andare a stanarlo nella sua botte, per potersi rendere conto di che razza di uomo si tratti.

Torniamo a Dione Crisostomo, alla sua orazione sulla regalità perché c’interessa l’analisi del tipo di potere di Alessandro, di cui ne viene smascherata la debolezza. Sì, perché Alessandro ha bisogno di un sacco di cose per esercitarlo. Ha bisogno di guardie personali – lo avete visto prima in un paio quadri circondato da armigeri – per salvaguardare la sua integrità fisica, per la stessa ragione ha bisogno che qualcuno assaggi prima quello che mangerà per non venire avvelenato. Ha bisogno di una corte, ha bisogno di armi, di un esercito per continuare la sua opera di conquista e infine ha bisogno di un sacco di denaro altrimenti non può finanziare le sue imprese e sempre gran soldi gli servono per corrompere gli avversari.

Alla fin fine, la regalità di Alessandro è una regalità che noi definiremmo ‘precaria’ perché dipende dal trionfare sempre su nuovi nemici e contemporaneamente dalla fedeltà degli alleati. Sicché la sua regalità può crollare da un momento all’altro perché basta che lui si fermi, cioè smetta di fare conquiste, o semplicemente venga tradito e adieu! Insomma, la basileía di Alessandro è destinata ad essere perduta.

Mentre la sovranità del cinico è una sovranità che non è destinata ad essere perduta. Questo perché il cinico non dipende dagli altri, ma – questo è fondamentale! – il cinico regna su se stesso. Ergo, tra i due, tra Alessandro e Diogene, il vero re è Diogene.

Però è un re misconosciuto: lo vediamo alloggiare in una botte, in mezzo alla polvere, in mezzo ai detriti, talora nei sobborghi, inoltre la folla lo schernisce e lo prende di mira per sbeffeggiarlo: il cinico – per usare un’efficace espressione di Foucault – è “un re di derisione”, che nasconde la sua regalità nella più totale spoliazione. Spesso, infatti, è descritto nudo o seminudo.

Prima di andare avanti, vi ricordo alcuni particolari che costituiscono l’armamentario, seppur ridotto all’osso, del cinico. Diogene è un viaggiatore, non solo arriva ad Atene dal Ponto – tra pochissimo vi spiego perché – ma si sposta per tutta la Grecia; per esempio, quando è freddo sta in un posto più riparato (Atene) e quando è caldo in un altro più ventilato (Corinto). È stato il primo che ha escogitato un mantello doppio, antenato del sacco a pelo, infatti lo usa per dormire à la belle étoile, all’aperto. Ha una bisaccia, antenata dello zaino, e un bastone. La sua mise si trasformerà nella mise del pellegrino medievale e in quella dell’amante del trekking contemporaneo – magari di quello che non ha troppo equipaggiamento tecnico. Diogene, in qualche maniera, è il patrono del pellegrino e questo non è un tratto certo secondario.

Adesso andiamo ad uno degli aneddoti più equivoci e più scandalosi – di scandalosi su Diogene ce ne sono tanti, ma vorrei osservare una certa gradatio nello scandalo – della vita di Diogene: vi informo che Diogene si trova forzato ad abbandonare Sinope, perché viene condannato all’esilio. Ma cosa ha fatto di grave? Viene esiliato perché – sentite qua! – ha falsificato la moneta: Diogene è un falsario! Suo padre era un banchiere ad altissimo livello, che non vuol dire un banchiere come lo concepiamo oggi, bensì uno che ha un banco di cambio. Insomma, il padre di Diogene, aveva in mano il cambio ufficiale della sua città. Tra le molte versioni che abbiamo di questo aneddoto, una dice che la moneta l’aveva falsificata suo babbo e che Diogene dovette seguirlo nell’esilio, in un’altra versione il falsario è lui e da lì la condanna all’esilio.

Tra parentesi, Diogene non si lamentava affatto di questa condanna all’esilio, anzi! Perché, se lo prendevano in giro, rinfacciandogli di essere un apolide, un transfuga – “andare in esilio” e “fuggire” in greco si dice con il medesimo verbo: pheúgō – Diogene rispondeva: “Beh! Io vi condanno a starvene a casa!” (DL, VI, 49). E, perciò, lui non era uno stanziale, anche se sembrerebbe relegato in un’angusta botte: era, invece, contento di questo suo vagare per la Grecia.

Ma torniamo al fatto scandaloso della falsificazione della moneta. In greco “moneta” si dice nómisma, una parola micidiale perché implica un ventaglio di significati. Nómisma è “il valore” che si dà ad una moneta, ma, in un senso più ampio, è il valore su cui si basa una società, un assetto politico ovvero tutt’un insieme di norme, di consuetudini etc. Nómos, infatti, vuol dire proprio questo: “legge” ma anche “convenzione sociale”.

Ebbene, il Nostro, non si sa bene se coinvolto dal padre o trascinato da altri o di sua iniziativa – vi dicevo le versioni sono più d’una – aveva falsificato il nómisma. E qui la cosa assume subito un forte significato simbolico, infatti, quasi tutti gli studiosi di Diogene non si limitano a riferire che lui ha falsificato la moneta e stop. No, aggiungono – e fanno bene! – che Diogene ha falsificato una serie di valori sociali. Ma un altro particolare molto interessante è che Diogene si reca presso l’oracolo di Apollo a Delfi e gli chiede come dovesse comportarsi col nómisma.

Ricordiamoci che all’oracolo di Delfi si era appellato anche Socrate o meglio s’era appellato al “Conosci te stesso!”. E purtroppo oggi non ho il tempo di soffermarmi su questa famosissima sentenza delfica.

Ma la cosa che ci lascia stupefatti è la risposta che l’oracolo dà al Nostro, “Falsifica il nómisma!”.

Si tratta di una risposta di una portata enorme. Sì perché sotto l’egida dell’oracolo delfico si apre tra Socrate e Diogene una divaricazione e-n-o-r-m-e.

Da una parte, c’è un “Conosci te stesso!” che porta all’interiorità, interiorità che, un domani, verrà recuperata dal Cristianesimo e, successivamente, dalla psicanalisi. Questo lo dico solo per darvi l’idea della linea di fuga, ovvio, che per il momento siamo in piena Grecia e ci basti riflettere su che cosa finisce per comportare per Platone quel “Conosci te stesso!”, ossia ancorare l’equilibrio della psykhḗ all’equilibrio dell’intero assetto politico. Basti pensare alla Repubblica, dove troviamo un rispecchiamento perfetto fra le tre parti e potenze dell’anima (quella che desidera, quella che ha coraggio, e quella che è dotata di lógos) e le tre classi sociali in cui è strutturata la pólis ideale (gli artigiani, i guerrieri-custodi e i governanti-filosofi). Ma mi fermo qua perché sarebbe un discorso lunghissimo.

Dall’altra parte, quella di Diogene, abbiamo un clamoroso “Falsifica il nómisma!” che indica una direzione esattamente contraria all’interiorità, ivi compresa un’interiorità integrata nell’ordine sociale, oppure, in un senso più banale, e più in sintonia con la nostra epoca, un’interiorità intesa come scavo psicologico.

Insomma, l’invito dell’oracolo è giocarsi tutto non dentro bensì fuori! Fuori nel comportamento, fuori negli atti, fuori nei gesti. E contemporaneamente – e qui già intravvediamo la radicalità estrema del messaggio cinico – fuori nel sovvertimento!

Ecco il significato simbolico del responso dell’oracolo, che autorizza Diogene nientemeno che a mettere sottosopra ogni convenzione sociale e la stessa struttura portante della società.

Ricordiamo per un attimo il ‘cinismo da bar’, dove il neocinico, da buon “asociale integrato”, fa tanto lo sprezzante però non si sognerebbe mai di mettere veramente in crisi i valori base della società: la famiglia o il lavoro, la carriera etc.

Invece, il cinico antico, che è ben più radicale, nasce come un sovvertitore dell’assetto sociale.

E, a questo proposito, troviamo un’analisi molto brillante di Foucault che propone di far attenzione a quel benedetto verbo che viene frettolosamente tradotto con “falsificare” la moneta.

E qui ci risiamo col greco, abbiate pazienza, perché se ci limitassimo all’italiano o al francese, o a qualsiasi lingua moderna, non ne verremmo mai a capo. Dunque, il verbo in questione è parakharássō che suggerisce un agire direttamente sull’effigie della moneta. Per essere più chiara, parà indica un andare contro, e kharássō: “incidere” donde kharaktḗr, che è, appunto, l’immagine impressa nel metallo o su qualsiasi altra superficie adatta a ricevere questa impressione.

Di conseguenza, non abbiamo una svalutazione fraudolenta del nómisma dato che parakharássō suggerisce piuttosto l’azione di “cancellare l’effigie” della moneta. Ma – attenzione! – questa cancellazione viene fatta affinché un’effigie venga sostituita con un’altra effigie. Questo si traduce nel non accettare le immagini che la tradizione ci dà e metterne delle altre. Un’immagine da sostituire, ad esempio, è quella del filosofo. Il filosofo che Diogene mette in scena è quella di un filosofo scandaloso: un filosofo che non rispetta niente e nessuno e che non dà per acquisito nessun valore.

Mi si potrebbe obiettare che tutti i filosofi, in quanto tali, non danno per acquisito nessun valore. Beh sì, però, quasi sempre, dopo ne fondano di nuovi. Diogene invece no: lui sovverte.

Perché vi rendiate conto di quanto il sovvertimento dei valori operato da Diogene sia radicale, vi dico che, tanto per cominciare, lui sovverte ogni gerarchia e, in primis, la basica distinzione tra uomini liberi e schiavi, che, ad esempio, Platone, non aveva certo messo in crisi. Saranno solo in seguito gli Stoici a dire che c’è una comunanza universale tra tutti gli uomini, dato che tutti sono provvisti di lógos e tutti sono cittadini del kósmos. E tale concezione è lontanissima da quello che pensa Aristotele, per il quale chi è dotato di lógos è solo un certo tipo di uomo: non di sicuro un nullatenente, bensì un uomo che appartiene ad una certa classe sociale; non le donne, non i barbari e men che meno gli schiavi.

Perché è inutile che ci giriamo tanto intorno, la società greca, che ancora troppo spesso vien vista come modello di democrazia, si fonda sul fatto che esiste la schiavitù. Siamo noi che facciamo tanto i politicamente corretti, gli snob che strillano scandalizzati che la schiavitù è inammissibile, quando invece gli schiavi anche oggi ci sono, e ci sono eccome! Almeno i Greci erano maledettamente più schietti e molto meno ipocriti di noi!

Va precisato, inoltre, che nell’antichità non eri schiavo solo perché nascevi da una schiava: diventare schiavo poteva capitare a tutti. Bastava che tu appartenessi ad una città sconfitta e, potevi essere anche di stirpe aristocratica, senza tanti complimenti, venivi venduto schiavo dai vincitori.

Oppure diventavi schiavo in seguito ad un viaggio per mare finito male. Infatti, poteva benissimo succedere che una nave venisse assalita dai pirati e che i malcapitati venissero venduti schiavi. E proprio questo capitò a Diogene.

E Diogene s’inserisce in una più vasta tradizione del filosofo-schiavo. Pensiamo non solo a Platone, che fu venduto schiavo, salvo poi venir riscattato dagli amici. O ancora pensiamo ad Epitteto, tra i più grandi stoici dell’epoca imperiale, il cui nome significa letteralmente “comperato”.

A questo proposito, abbiamo una scenetta molto simpatica, ed è Diogene Laerzio (VI, 74) a raccontarcela. La scena si svolge nel mercato degli schiavi a Creta dove il banditore chiede a Diogene: “Che cosa sai fare?”. Al che Diogene, con una protervia senza pari, lasciando tutti di stucco, risponde: “Comandare uomini”. E non contento, indica al banditore uno di Corinto, un tale molto distinto, e molto elegante, chiaramente un benestante, e suggerisce al banditore: “Vendimi a lui, che ha bisogno di un padrone!”. Nel senso che quel tizio, un certo Seniade, viveva troppo nel lusso e, quindi, aveva giusto bisogno di qualcuno che lo facesse rigare dritto. E finisce proprio così: che il compratore prescelto da Diogene lo compera ed è entusiasta di lui tanto che ne fa il precettore dei suoi figli e gli affida persino l’amministrazione della sua casa, senza poi pentirsi di questa sua scelta, anzi! (DL, VI, 74).

Vorrei ricordare, anche se purtroppo di volata, che Luciano di Samosata (siamo già nel secondo secolo dopo Cristo, e, quindi, un bel po’ dopo di quando visse Diogene) scrisse un gustosissimo dialogo in cui si parla anche della vendita di Diogene. In questo dialogo che s’intitola – traduco il titolo con un po’ di approssimazione – I filosofi all’asta, si assiste alla vendita di vari filosofi come schiavi. Beh, è un modo comicissimo per prendere in giro la filosofia perché il banditore deve decantare le prestazioni di esponenti di varie scuole filosofiche. La cosa da non perdere d’occhio è che non vengono propriamente venduti i filosofi o le singole filosofie, no! Vengono venduti i bíoi cioè le vite filosofiche. Ossia: la vita di un pitagorico, la vita di un cinico, la vita di uno stoico etc.

Vi assicuro che è importantissimo insistere su questo perché ci fa capire che Diogene è un precorritore e che, nonostante sia nato ben prima, è già oltre Aristotele, nel senso che è già proiettato nella filosofia post-aristotelica. Cioè un genere di filosofia che s’incentrerà soprattutto nella scelta di un tipo di vita filosofica.

E qui ci sarebbe da aprire una parentesi grandissima su Pierre Hadot che ha avuto il merito di riscoprire, e in qualche modo di rilanciare, la cosiddetta filosofia ellenistica e imperiale, o più semplicemente tardo-antica, come un insieme di filosofie da vivere. Ma finiamola qua.

Torniamo a Diogene, che viene venduto proprio come possessore di una vita di despótēs, di padrone. Ma in che senso? Nel senso che lui può aiutare gli uomini. A fare che? Ad essere liberi!

Prima di procedere, chiudiamo la questione di Diogene pedagogo e dell’educazione in genere. Vi raccontavo che il Nostro istruisce i figli del benestante di Corinto. Li alleva, diremmo noi, in maniera decisamente ‘spartana’: i ragazzi stanno molto all’aria aperta, vanno in giro scalzi, fanno vari esercizi atletici, tuttavia Diogene non nega loro la conoscenza dei poeti (DL, VI, 30-31). Poeti che, peraltro, Diogene, in molte occasioni, mostra di conoscere più che bene.

E questo va sottolineato alla faccia di quanti interpretano Diogene come contrario alla paideía e, in generale, come un campione della natura contrapposta alla cultura e, tra questi, troviamo Foucault, ma non certo Sloterdijk, che non si lascia incastrare in simili sterili opposizioni.

Anche sulle cosiddette ‘attività sportive’ ci sarebbe molto da dire. Infatti spesso si sostiene che il cinico è simile ad un atleta: piano! Piano! Ad esempio, Diogene insegna ai fanciulli suoi allievi a praticare vari ‘sport’, ma solo quel tanto basta che può giovare alla loro salute, non permette cioè che si allenino come dei veri e propri atleti.

Adesso leggiamo assieme un altro piccolo brano:

Una volta vide un bambino che beveva nel cavo della mano. Allora prese dalla bisaccia la sua tazza e la buttò via e disse: “Un bambino mi ha battuto in semplicità”. Gettò via anche la scodella quando vide un altro bambino che, avendo rotto la sua, mangiava le lenticchie nel cavo di una pagnotta (DL, VI, 37).

Perché sono interessanti queste storielle? Perché ci mostrano come Diogene vada esplorando la dipendenza. Diogene capisce che la cosa più grave è essere schiavi di qualcosa d’altro. Dipendere dagli oggetti, ad esempio. Nasce un divorzio con gli oggetti che ogni ‘camminante’, anche dei nostri giorni, conosce bene: provate ad avere nel vostro zaino oggetti superflui che sarebbe meglio eliminare e capirete subito quello di cui sto parlando. Beh, ho fatto il Cammino di Santiago e ne so qualcosa…

Tutto questo però va inteso come l’emblema di una schiavitù più generale, cui qui si allude: il cinico non ne vuol sapere di essere schiavo dei suoi desideri (DL, VI, 66)! Desideri che riguardano in ogni caso qualcosa di non necessario e, perciò, superfluo.

Passiamo ad analizzare il brano successivo che è davvero micidiale: un vero e proprio enigma. Sentite qua:

Si mise ad osservare un topo che correva in lungo e in largo non per cercare dove dormire, né per timore del buio oppure desiderando qualcosa di quello che è reputato vantaggioso. Fu così che trovò un espediente (una via d’uscita: póros) per ogni circostanza (DL, VI, 22).

(Tra parentesi, “circostanza” qui significa “ambiente circostante” e non “circostanza favorevole” ovvero “momento opportuno”, insomma, in greco non abbiamo kairós, tanto per capirci).

Giuro, ci sono impazzita dei mesi su questo brano e perfidamente lo passo a voi perché anche voi vi ci spacchiate sopra la testa.

Cosa mai vorrà dire questo osservare i topi? Che poi non è l’unica volta che Diogene presta attenzione a tali roditori, ma concentriamoci su questo topo qui, che basta e avanza.

Tanto per cominciare, questo topo è quanto di più lontano ci possa essere dal topo di laboratorio: quello che sta ingabbiato in circuiti obbligati, con stimoli e risposte indotte e prevedibili. Invece, questo topo scorrazza e basta: non cerca di ottenere qualcosa: no, scorrazza e basta! Cinetico com’è, questo topo, sembrerebbe trasmetterci irrequitezza, invece no: lui è a posto in ogni caso, perché comunque è indipendente. Indipendente, ma da che? Questo benedetto topo pare che ci voglia dire che dobbiamo darci un taglio con i fini, con le programmazioni e quant’altro (DL, VI, 29).

Insomma, secondo me, questo topo insegna qualcosa d’importante a Diogene perché gli dimostra di non essere schiavo dei suoi desideri. Ecco cosa gli insegna!

Osserviamo ora noi Diogene che osserva il topo. Su cosa si fissa? Sui gesti! Diogene in generale è affascinato dai gesti, ivi compresi i gesti degli animali.

Beh, qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, che oggi non posso affrontare, ma solo accennare, che riguarda la differenza tra uomo e animale. Problema grossissimo che non si gioca solo nella filosofia antica, ma che si ritrova lungo tutta la storia della filosofia: rispunta in Cartesio, ad esempio, e si trascina fino ad Heidegger. Insomma, l’uomo è sempre meglio dell’animale per quasi tutti i filosofi, fatta solo qualche rara eccezione, tra cui Derrida (L’animale che dunque sono e i due voll. de La bestia e il sovrano), che purtroppo tace sui Cinici.

E l’uomo è meglio dell’animale perché parla, ragiona, ha dei fini, dei progetti, non risponde solo a degli stimoli etc. Invece l’animale è muto, non comunica con gli uomini – state calmi! Eh, no! non prendetevela con me: questo lo pensano tantissimi filosofi, mica io! – inoltre, l’animale è schiavo dei suoi istinti e, quindi, è qualche cosa da cui l’uomo deve affrancarsi.

E già fin dall’antichità le cose si mettono male perché, per dire “animale”, in greco diciamo zôon, che prima di tutto significa “vivente” e subito diventa un gran bel problema, all’interno dell’insieme dei viventi, differenziare ciò che è animale e ciò che è umano. E allora giù a dire che uno non ha il lógos e l’altro sì e così via. Invece Diogene è assolutamente fuori da questa logica: lui, come avete visto, si mette in contatto con gli animali, impara dagli animali, perché gli animali si esprimono attraverso il gesto.

E questo non certo perché lui disprezzi il linguaggio. Anzi! Dopo vedremo che lui è un giocoliere del linguaggio: è un burlone che fa un sacco di giochi di parole. Sicché quella che viene a galla in Diogene è una filosofia del gesto, una filosofia – badate bene! – che non pone il gesto come alternativo al linguaggio, ma che dona pari dignità al gesto e al lógos. Si tratta di un nuovo modo di pensare che dà al gesto lo stesso peso di una dimostrazione teorica.

Ve ne do subito un esempio chiarissimo, sempre fornitoci da Diogene Laerzio:

Un tale negava che esistesse il moto e Diogene si alzò e si mise a camminare (DL, VI, 39).

C’è questa grande discussione, forse sulla scia di Zenone di Elea – quello di Achille e la Tartaruga, per capirci – e Diogene che fa? Ecco, non fa il gioco di chi spezza il capello in quattro, cioè non si mette ad approntare obiezioni alla teoria di turno, ma semplicemente la mette in ridicolo – e, contemporaneamente, mette in ridicolo ogni disquisizione astratta – cioè con un gesto provocatorio la confuta in maniera radicale.

Passiamo alla seconda dimostrazione gestuale di Diogene, che è un po’ più complessa e che ci descrive l’irruzione del Nostro all’interno di un consesso di platonici:

Poiché Platone definiva l’uomo “un vivente bipede privo di ali e di piume” e fu molto apprezzato, Diogene spennò un gallo e lo portò dove si discuteva dicendo: “Ecco qui l’uomo di Platone”. (Facendo capire che) era per quello che alla definizione veniva aggiunto: “dotato di unghie larghe” (DL, VI, 40).

Qui non si fa riferimento a nessun dialogo platonico, bensì ad un testo spurio, comunemente denominato Definizioni (la def. che c’interessa sta al 415a 11).

Tra l’altro, nel commentare questo passo, spesso si tace del resto della definizione, che pure è interessante: “(L’uomo) è l’unico – e dai con l’unicità dell’uomo rispetto agli animali! – che è capace di una vera conoscenza (epistḗmē) perché dotato di capacità di calcolare e ragionare che gli viene dal lógos (logismós)”. Non abbiamo ancora la famosa definizione che troveremo nella Politica (I, 1253a 2-14) di Aristotele (dove si afferma che l’uomo è uno zôon politikón e che, unico tra i viventi, è dotato di lógos), ma siamo già sulla buona strada.

Ebbene, tutto questo gran battage sull’eccellenza dell’uomo, ivi compreso il suo illustre sviluppo futuro, vien messo magistralmente in ridicolo dal grande Diogene col provocatorio gesto di esibire un pennuto spennato.

Andiamo ora ad una scena piuttosto nota: quella che ci mostra Diogene che, in pieno giorno, con una lanterna se ne va in giro dicendo: “Cerco un uomo!” (DL, VI, 41).

Molti di voi, credo, sappiano che questa scena è stata poi ripresa da Nietzsche, nell’aforisma 125 de La gaia scienza (L’uomo folle), là dove si parla della morte di Dio. Ma mi fermo qui perché se attacco a parlare di Nietzsche poi non mi fermo più…

Guardiamo, allora, questo quadro della fine del ‘700 che è di un pittore tedesco, Tischbein, lo stesso che ha fatto un ritratto abbastanza famoso di Goethe.

Adesso io voglio riflettere su questa scena da un’angolatura particolare, anche a costo di forzarla, sì perché propongo di interpretarla alla luce della definizione di uomo, là dove essa nasce in ambito platonico e si consoliderà in Aristotele nel delimitare ciò che è umano mettendo dei paletti di confine rispetto a ciò che è animale. Pensiamo alla famosa definizione della Politica – cui ho appena fatto cenno – in cui l’uomo è visto come uno zôon che vive nella pólis ed è contemporaneamente provvisto di lógos .

In questo gesto emblematico, ma pure in tutti gli episodi in cui Diogene a che fare con gli animali, mi sembra chiaro che lui non va assolutamente nella direzione di sancire una superiorità dell’uomo sull’animale. Anzi! Nel suo dire “Cerco un uomo!” mi sembra piuttosto che insinui un dubbio di fondo: ha senso cercare la definizione di uomo? E ancora: può bastare la definizione che ne danno, o ne daranno, i filosofi? NO!

Passiamo ad analizzare un animale in particolare.

Ora, l’animale che par excellence viene avvicinato ai cinici è il cane, infatti in greco “cane” si dice kýōn e da lì si suole far derivare kynikós.

Prendiamo un’altra testimonianza del famoso incontro tra Diogene e Alessandro. Il secondo dice di se stesso: “Io sono Alessandro il grande re” e il primo ribatte: “Io sono Diogene, il Cane” (DL, VI, 60). Al che, Alessandro, spiazzatissimo, come sempre quando ha a che fare con il Nostro, che ha il potere di mandarlo in tilt nervoso, gli domanda: “Scusa, ma in che senso?”. E Diogene risponde: “Scodinzolo a chi mi dà qualcosa, abbaio a chi non mi dà nulla e gli stronzi – rendo liberamente poneroí – io li mordo”. E fin qua niente di nuovo perché tutto questo corrisponde all’immagine che tradizionalmente noi abbiamo del cane, ossia di un animale capace di distinguere gli amici dai nemici.

Prendiamo, ad esempio, il secondo libro della Repubblica di Platone (375 a-376 c), dove si dice dei guardiani che sono come cani di razza, provvisti della capacità di conoscere, perché sono in grado di riconoscere l’amico dal nemico. Quindi, sin qui, parrebbe che non vi fosse nel Nostro niente di controcorrente circa l’immagine del cane.

Invece la questione si complica perché il cane che piace a Diogene può fare anche l’esatto contrario: mordere gli amici – in questo caso si tratta di una testimonianza molto tarda: quella di Stobeo (III, 13, 44), che è già del V secolo d. C.

Guardiamo ora un altro quadro.

L’ha dipinto nel 1860 un pittore accademico,Gérôme, vissuto contemporaneamente agli impressionisti, autore di opere piuttosto kitsch – beh questo quadro lo è meno di altri dipinti di Gérôme – e che ci presenta un Diogene in gran forma, intento a pulire la sua lanterna e, s’intuisce, molto più a suo agio con i cani che non con gli umani. Quanto ai cani che lo circondano, beh mi paiono dei dignitosi cani randagi.

Ecco prendiamo quest’immagine come occasione per riflettere su una prerogativa canina tipica, che Diogene invece rifiuta. Sto parlando della proverbiale fedeltà del cane, di un cane che ama appassionatamente il suo padrone. Ed è così fin dagli albori della poesia greca, basti pensare al famoso Argo, fedele hasta la muerte a Ulisse, che schiatta quando rivede il padrone, che ha aspettato per vent’anni (Odissea, XVII, 326-327).

Tuttavia, come vi ho raccontato prima, nella scena della vendita di Diogene, il Nostro è la negazione vivente dell’appartenenza ad un padrone: è casomai lo schiavo che diventa padrone del padrone.

Vediamo ora un altro episodio in cui Diogene vien molestato da un branco di sgradevoli teppistelli, cosa che peraltro gli capitava spesso:

Una volta si trovò in mezzo ad un gruppo di ragazzi, sentendo che dicevano: “Attenti, morde!” rispose: “Niente paura, il cane non mangia rape” (DL, VI, 45).

Battuta davvero spietata, perché è come se Diogene dicesse: “Non ho tempo da perdere con voi, che siete degli irrecuperabili! Sicché posso anche mordere gli amici, magari per dar loro una regolata, ma gli imbecilli proprio mi fanno schifo!”.

Battuta parecchio aristocratica e qui ci sarebbe molto da dire perché il messaggio di Diogene, e il cinismo in genere, vien comunemente spacciato come una filosofia assai popolare. Ed è proprio per questo che se ne innamora l’ultimo Foucault, il quale contrappone la filosofia di Diogene ad un’etica più d’élite che sarebbe quella degli altri filosofi greci. E, per me, si sbaglia perché Diogene, che pure è un sovvertitore, non rinuncia mai ad una gerarchia di base: l’unica che mai potrà essere soppressa: quella che separa di netto chi è ‘intelligente’ dai cretini. E i cretini ci sono e ci saranno sempre.

Forti di questo, passiamo ad una scena veramente tremenda, ma che io trovo spassosissima:

A un banchetto certi convitati presero a gettargli ossi come ad un cane. E Diogene mentre se ne andava pisciò addosso a costoro come un cane (DL, VI, 46).

Sfregio totale di Diogene: “Mi trattate come un cane? Beh, io mi comporto – prima insistevo che Diogene gioca tutto sul comportamento – come un cane e vi faccio la pipì addosso!”. Qui c’è un contatto a tutto campo tra umano e bestiale, un bestiale che non rispetta nulla e nessuno, un bestiale, non certo da animale domestico bene educato, come certi padroni, specie oggidì, vorrebbero i loro cani, ma un bestiale, per così dire, ‘anarchico’ che va spisciazzando dove più gli pare e più gli dà gusto: sugli imbecilli, guardacaso.

Il cane, anche quello più addestrato, ha inoltre una prerogativa che interessa a Diogene: è l’animale impudico par excellence. Già nei poemi omerici se si voleva dare della svergognata a una donna, la si apostrofava come “cagna!” (Iliade, VI, 344).

Il cane inoltre fa tutto in pubblico: non solo va spisciazzando dove gli gira ma, sempre in pubblico, e senza alcun riguardo, fa la cacca e cerca di accoppiarsi con altri cani e, se non ci sono suoi simili a tiro, ci prova in altri modi…

Il cane, insomma, è sprovvisto di aidṓs, direbbero i Greci.

E quelli che odiano Diogene gli rinfacciano proprio questo. Vi faccio un unico esempio, quello di Filodemo di Gadara, che è un epicureo vissuto nel primo secolo avanti Cristo, i cui scritti ci sono giunti tra i papiri finiti in cenere ad Ercolano, dopo quella famosa eruzione del Vesuvio che sommerse anche Pompei.

Ebbene, Filodemo dice peste corna di Diogene sostenendo che era uno spudorato di primissima grandezza. E ci parla della sua Repubblica facendocela apparire come un’orgia perpetua dove tutti, per dirla in gergo venetico, ‘incantonavano’ chiunque, senza nessuna distinzione di sesso, età, parentela o stato sociale. Concludendo, Diogene secondo Filodemo, al pari di un cane, non sa proprio cosa sia il pudore.

E qui è arrivato il momento di parlare di un grosso problema. Siamo tutti maggiorenni e vaccinati e possiamo farcela: insomma devo parlarvi di sesso.

Cominciamo in maniera soft guardando questo fascinoso quadro del 1882; è di Waterhouse, pittore preraffaellita ma l’atmosfera che vi si respira ha già qualcosa di liberty, anche se in anticipo almeno di un paio di decenni.

Ecco vediamo Diogene, sempre con la sua botte e pure la sua lanterna, circondato da vezzosissime professioniste, che, per parlare con greve franchezza, son pronte a… ‘dargliela gratis’.

Eh, già! Perché nell’espletare ‘cinicamente’ le cosiddette funzioni biologiche sotto gli occhi di tutti era compreso il problema sesso, che per il Nostro non è un problema. Casomai il grosso problema, secondo Diogene, è appunto farne un problema.

Ecco come ragiona Diogene: “Che problema c’è col sesso? O ci sono le prostitute generose o, se non ho le professioniste a disposizione, mi arrangio da solo”… e avete già capito come…

Ma questo non è affatto un tratto pecoreccio di Diogene da liquidare con una grassa risata, perché c’è sotto qualcosa di molto più forte: c’è una presa in giro t-o-t-a-l-e – e in questo sono assolutamente d’accordo con Sloterdijk – dell’eros platonico!

E qui purtroppo non ho il tempo di raccontarvi il noto mito del Simposio (203 b – 204 a), dove si narra la nascita di Eros, con Eros fortemente caratterizzato da entrambi i genitori. Eros è infatti figlio di Povertà e di Espediente (Póros) e, perciò, desidera quello che non ha e fa di tutto per procurarselo. Questo diventerà il formidabile paradigma, anche inconscio – persino di coloro che non sanno un tubo di Platone – del desiderio, dell’amore e di tutto, ivi compresa la conoscenza, per cui si è sempre alla ricerca di quello che ci manca.

Diogene invece dice: “Eh no! Questa è dipendenza bella e buona e io voglio essere indipendente, cioè non voglio dire ‘grazie!’ a nessuno! Ergo, o ci sono le professioniste che gentilmente mi si offrono o altrimenti…”. Ma in ogni caso senza nascondersi abbattendo ogni barriera tra pubblico e privato. Ce lo testimonia sempre Diogene Laerzio:

(Diogene) Aveva l’abitudine di fare ogni cosa in pubblico, anche le faccende di Demetra e di Afrodite (DL, VI, 69).

Ora gli antichi, che non avevano certo peli sulla lingua quando parlavano di eros, avevano anche la possibilità di dire le cose in maniera alquanto mitologica. Nella fattispecie, Demetra è la dea delle messi, del pane. Questo comporta mangiare in pubblico – cosa esecrabile per i Greci – e così pure – scusate, ma devo essere esplicita – la defecazione.

Quanto ad Afrodite, questa parola corrisponde a tutto quello che in latino vien detto con Venus. Pensate all’Alma Venus, a cui inneggia Lucrezio nell’aprire il suo De rerum natura, laddove venus è anche la fregola del sesso.

Insomma, dicevamo, Diogene sbriga proprio queste faccende sotto gli occhi di tutti, appunto, come i cani, compreso masturbarsi.

Ora, scusate lo sfogo, la parola “masturbazione” è una parola bruttissima in italiano! A me solo il suono – sto parlando del suono e non dell’atto, eh! – fa veramente schifo! Invece, in greco, no, anzi! In greco è una bella parola; sentite qua: kheirourghía cioè “fare un’opera con le mani”, operazione manuale che può riguardare il costruire un edificio etc. basta che lo si faccia con le nostre mani, senza l’aiuto di nessun altro. In tutto questo s’inscrive pure quella branca dell’arte medica che ancora oggi chiamiamo “chirurgia”.

Per tornare al Nostro, la kheirourghía è un atto di completa autosufficienza, di totale autonomia che egli vorrebbe poter estendere da Afrodite fino a Demetra. Ed è in tale senso che dobbiamo leggere questo passo di Diogene Laerzio:

Una volta, mentre si masturbava nel mezzo dell’agorá, disse: “Che bello sarebbe se bastasse strofinarsi un po’ la pancia per non avere più fame!” (DL, VI, 46).

Formidabile immagine dell’eliminazione del bisogno, ossia del desiderio inteso come mancanza!

Tutto questo per farci capire che, secondo Diogene, l’eros è maledettamente sopravvalutato. Infatti Diogene:

Diceva che l’eros è un passatempo per chi ha tempo da perdere (DL, VI, 51).

Ho cercato di non nascondere con la traduzione italiana uno dei tantissimi spiritosi giochi di parole – mi spiace un sacco di potervi fare solo questo esempio! – di cui son costellati i detti attribuiti a Diogene. Nello specifico, si gioca con il verbo skholázō e il sostantivo askholía, e vi ricordo che skholḗ in greco vuol dire “tempo libero” e insieme l’agio per poterne godere.

Insomma, alla fine, il messaggio che Diogene vuole darci è questo: “Attenzione! Se voi sopravvalutate l’eros, diventerete degli schiavi. E schiavi perché avete del gran tempo da perdere”.

Vediamo ora che cosa pensava Diogene del matrimonio. Beh, per lui, non era mai il momento buono (kairós) per sposarsi: da giovani è troppo presto e da vecchi è ormai troppo tardi (DL, VI, 54). E poi il matrimonio presenta in ogni caso dei grossi inconvenienti. Ce lo spiega benissimo Epitteto (Diatribe, III, 22, 68-71): se il cinico si sposa, subito si trova invischiato in una serie di incombenze familiari che ve le raccomando, tipo scaldare l’acqua per il bagno dei figli, aiutare la moglie che ha appena partorito, fare vari piaceri ai parenti della moglie, per non parlare del fatto che si vedrà obbligato a procurare i mezzi di sussistenza per tutta la famiglia. Insomma il matrimonio, alla fin fine, come l’eros, è deleterio perché si traduce in una distrazione senza tregua ovvero in una gran perdita di tempo per chi voglia dedicarsi alla filosofia. Molto meglio non mettere su famiglia ma convivere con una donna consenziente, dopo averla persuasa. Se poi nascono dei figli, questi van messi in comune (DL, VI, 72), anche se Diogene rimane piuttosto sul vago in proposito.

Sotto sotto, pare che Diogene ci voglia dire: “Anche che se non facciamo figli che problema c’è? Tanto ci pensano tutti gli altri, i non-cinici, a riprodursi…”.

Tutto questo – badate bene! – non ha niente a che fare con la rinuncia. Non è affatto l’idea dell’astinenza dai piaceri della carne, come sarà nell’ascetismo cristiano, anemica derivazione del cinismo antico, macché! È qualcosa di molto diverso! È l’idea che far sesso si possa anche fare, ma che non sia una cosa importante.

Ecco io trovo la posizione di Diogene molto più rivoluzionaria dell’ascetismo cristiano e non. Perché, secondo me, più si insiste sulla rinuncia al sesso, più lo si demonizza, più gli si dà importanza. Quanto è meglio la radicalità di Diogene quando sostiene che l’eros è un passatempo per chi non ha nulla da fare!

Accidenti! Ho parlato troppo devo darci un taglio anche se avrei tantissime altre cose da dirvi sempre su Diogene. Per esempio, temo che non avrò tempo di parlarvi della questione del cosmopolitismo. Casomai si rimedia durante la discussione.

Beh, adesso voglio chiudere affrontando almeno lo spinoso problema della ricchezza.

Guardate questo famoso affresco. Dopo un preraffaellita ho scelto di presentarvi come ultima immagine direttamente un’opera di Raffaello (o, meglio, un suo particolare): è La scuola di Atene (1508-1519) che campeggia nelle Stanze Vaticane.

Quelli che rubano il centro della scena sono Platone e Aristotele. Soffermiamoci, invece, su Diogene, visto come un misero mendico, stravaccato sulla gradinata, ai piedi dei due boss della filosofia, però… però sta leggendo! E ne sono parecchio soddisfatta perché questo va contro l’interpretazione più diffusa di Diogene, di cui vi dicevo, che lo vuole ‘allergico alla cultura’.

A proposito dell’immagine del mendico, ci sono due tipizzazioni del cinico: il cinico abbastanza ‘zozzo’, con la barba incolta, vestito di sudici stracci, tra l’altro sempre immusonito, sempre arrabbiato, sempre ringhiante come i cani più rabbiosi – questo è il ritratto che, ad esempio, ce ne dà Luciano – e il cinico unto d’olio, come un atleta, insomma, un figo pazzesco (per figurarcelo, pensiamo al quadro di Gérôme), con un fisico bestiale anche a novant’anni – ed è proprio così che ce lo descrivono Epitteto e lo stesso Diogene Laerzio (DL, VI, 81), i quali esaltano il corpo glorioso e abbagliante di Diogene.

Ma perché vi voglio far riflettere su questa doppia interpretazione del fisico e dell’umore di Diogene? Con, da una parte, il mendico squallido, sudicio e maledicente e, dall’altra, lo straccione piuttosto piacente e pure spiritoso.

Beh, questa doppia interpretazione del cinico, presente fin dall’antichità, si perpetua anche nella contemporaneità.

La prima delle due interpretazioni vien fatta propria da Foucault, e così pure dal curatore francese delle ultime lezioni di Foucault, che si chiama Frédéric Gros.

Tra parentesi, Gros è autore di un buon libro, che ogni amante del trekking farebbe bene a leggere (Marcher, une philosophie, di cui esiste pure una versione italiana: Andare a piedi. Filosofia del camminare, Garzanti), dove c’è un capitolo intero (cap. 15) dedicato al procedere cinico.

Sempre questa interpretazione vede in Diogene un rifiuto totale della ricchezza, di tutto ciò che è orpello e della stessa civiltà per una messa in scena della filosofia in quanto “drammatizzazione della miseria” ossia una “drammaturgia della povertà” – sono parole dello stesso Foucault. Insomma vi è un’enfatizzazione del cinico che aspirerebbe a qualcosa di essenziale, di ‘minimalista’, ci verrebbe da dire, di “elementare”, insiste Gros.

Beh, io non sono per niente d’accordo con questa visione del Nostro! Concordo in pieno invece con l’interpretazione del grande Sloterdijk che sentite cosa sostiene di Diogene. Sostiene che Diogene non ce l’ha con la ricchezza! E per dimostrarcelo, attira l’attenzione su certe testimonianze, spesso trascurate. In una, ad esempio, si racconta che Diogene non si rifiutava affatto di mangiare focacce, anche se questo poteva scandalizzare chi lo teneva d’occhio, magari con l’intenzione di pigliarlo in castagna (DL, VI, 56). E a chi lo rimproverava e lo scherniva perché se ne stava a bere in una taverna il Nostro risponde tranquillamente: “Eppure vado a radermi dal barbiere” (DL, VI, 66). Avete capito? Altro che cinico scarmigliato e con la barba trascurata! E ancora a chi lo biasimava di aver accettato il regalo di un mantello Diogene risponde con una citazione dell’Iliade (III, 65), facendo capire che non bisogna disprezzare gli splendidi doni degli dei (DL, VI, 66).

Insomma chi si aspetta da lui un rigido rigorismo casca proprio male. E da queste reazioni non prevedibili di Diogene Sloterdijk ricava la convinzione che in Diogene non ci sia nessun elogio della povertà fine a se stessa, nessuna esaltazione del pauperismo! Per dirla tutta, il Nostro, non avrebbe avuto nulla in contrario ad essere un benestante se questo gli avesse garantito un’indipendenza totale, indipendenza dagli oggetti, dalle convenzioni sociali etc. Per cui non vi è alcuna condanna moralistica della ricchezza in quanto tale. Diogene è come se ci dicesse: “Sì possiamo anche godere delle cose piacevoli, ma a patto di non divenirne dipendenti, di non divenirne schiavi”.

Per amore di paradosso ho immaginato come reagirebbe, ai nostri giorni, Diogene all’offerta di un qualcosa che io reputo il top della raffinatezza. Ecco mi sono figurata di offrirgli un Martini cocktail, beh il Nostro non esclamerebbe scandalizzato: “Vade retro!”, no! Lui un Martini se lo potrebbe anche bere! Ma a patto che questo non diventasse un’abitudine vincolante.

Ho poi scovato un’ulteriore conferma di quello che sostiene Sloterdijk in una testimonianza di Stobeo (IV, 29a, 19), in cui Diogene, alla domanda su quali fossero per lui gli uomini più nobili (eughenéstatoi), aveva risposto che erano quelli che non solo disprezzavano la ricchezza, la fama e il piacere e la vita ma che erano superiori anche ai loro contrari, ossia la povertà, la mancanza di gloria, il dolore e la morte.

E qui ci sarebbe da aprire un’immensa parentesi per contestare quanti si limitassero a vedere in Diogene il profeta di una banale filosofia della ‘liberazione’, perché il Nostro, come sempre, è già oltre: si libera anche dalla liberazione! Ma mi fermo qui.

Per tornare alla geniale analisi di Sloterdijk, il quale si rifiuta di vedere in Diogene l’esaltazione della miseria e della marginalità in genere, vediamo come tutto questo lui lo estenda anche alla questione dell’animalità. E qui Sloterdijk è molto chiaro: l’animalità in Diogene non va assolutamente vista come una sorta di cammino a ritroso. Tipo vado a vedere come si comportano gli animali e ritorno ad uno stato di natura precedente alla civiltà perché l’animale sarebbe più autentico, e più intatto etc. No! Non è così: la comunicazione con l’animalità, ivi compresa l’importanza del gesto, del linguaggio non verbale, della performace, acquista senso solo come una grande occasione di affrancamento, di autosufficienza.

Insomma l’animalità non è mai r-e-g-r-e-s-s-i-o-n-e bensì non-dipendenza!

Ecco su questo chiuderei.

Alla fine della comunicazione è seguito un vivace dibattito – di cui sarebbe troppo lungo rendere conto – dato che i presenti in libreria avevano reagito con grande curiosità e vivacità alla proposta filosofica ed esistenziale di Diogene. Mi limito a trascrivere solo una domanda (con relativa risposta) che mi fu fatta quasi in privato, quando ci si era già tutti alzati e si beveva un aperitivo riuniti in vari capannelli. Beh, secondo me, si tratta di una questione oggi molto scottante.

Domanda:

Vorrei sapere qualcosa di più sul cosmopolitismo di Diogene.

Risposta:

Pensati, che prima di mettermi a studiare di brutto Diogene, credevo che il cosmopolitismo esistesse già all’epoca dei Sofisti, che andavano a tenere discorsi in giro per tutta la Grecia, colonie comprese, e pure fuori dalla Grecia, invece no! Diciamo che la pratica in qualche modo già la si conosceva ma s’ignorava la nozione di “cittadino del kósmos” – e poi saranno gli Stoici a farne una teoria portante della loro filosofia. Però è il Nostro il primo ad usare la parola “cosmopolita” (DL, VI, 63)!

Insomma, Diogene parrebbe essere l’abitante di uno spazio ristretto al cubo, che più ristretto si crepa (la botte), e invece la sua autosufficienza, la sua incoercibile indipendenza, non sopporta nessuna limitazione, non tollera nessun confine. Lui, che mette a nudo l’ipocrisia di ogni ordine sociale di qualsivoglia pólis, si sente a casa sua ovunque nel mondo.

E qui, tanto per cambiare, sono d’accordissimo con Sloterdijk quando ci fa notare che il cosmopolitismo, come invenzione di Diogene, ha il benefico effetto di mettere al bando per sempre ogni tentazione di “restrizione localistica” come una “sciagura pestifera”. Mi pare usi proprio queste parole: sante parole! Eh sì! Magari oggi si avesse l’apertura mentale ed esistenziale di Diogene! Invece… Beh sai a cosa alludo, no? (…) Ecco, vedo che hai capito…